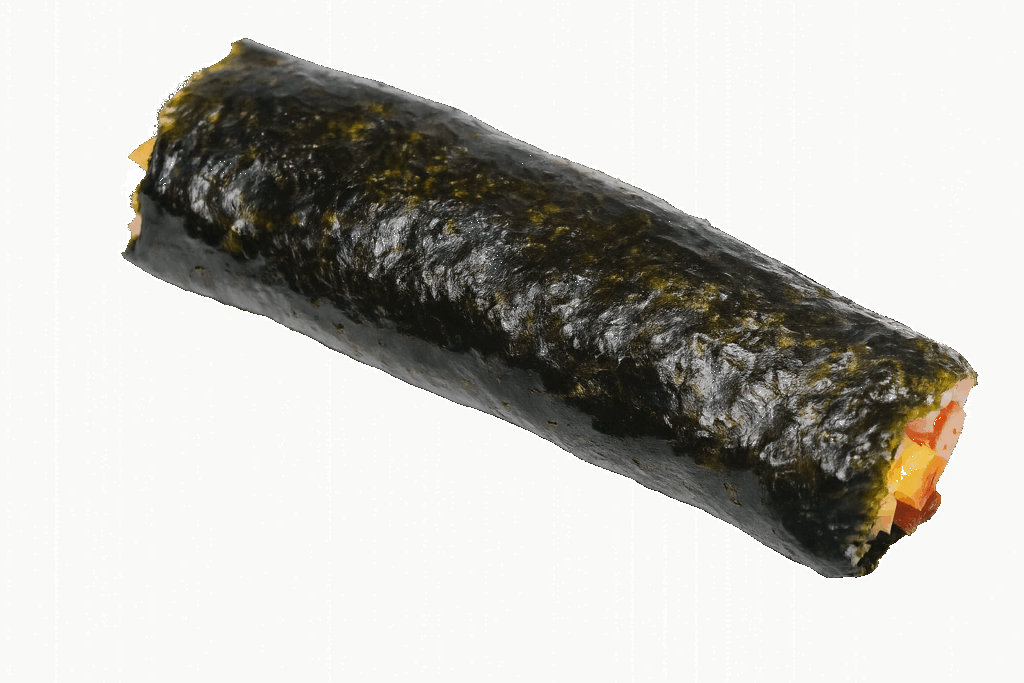

巻き寿司づくりって、ちょっと難しそう…と思っていませんか? 実は、巻きすの使い方を正しく知るだけで、ぐっと簡単に美味しい巻き寿司が作れるようになります。 この記事では、初心者の方でも安心して読めるように、「巻きすの裏表の違い」や「巻き方のコツ」などを、やさしくご紹介します。

巻きすとは?基本構造と選び方のポイント

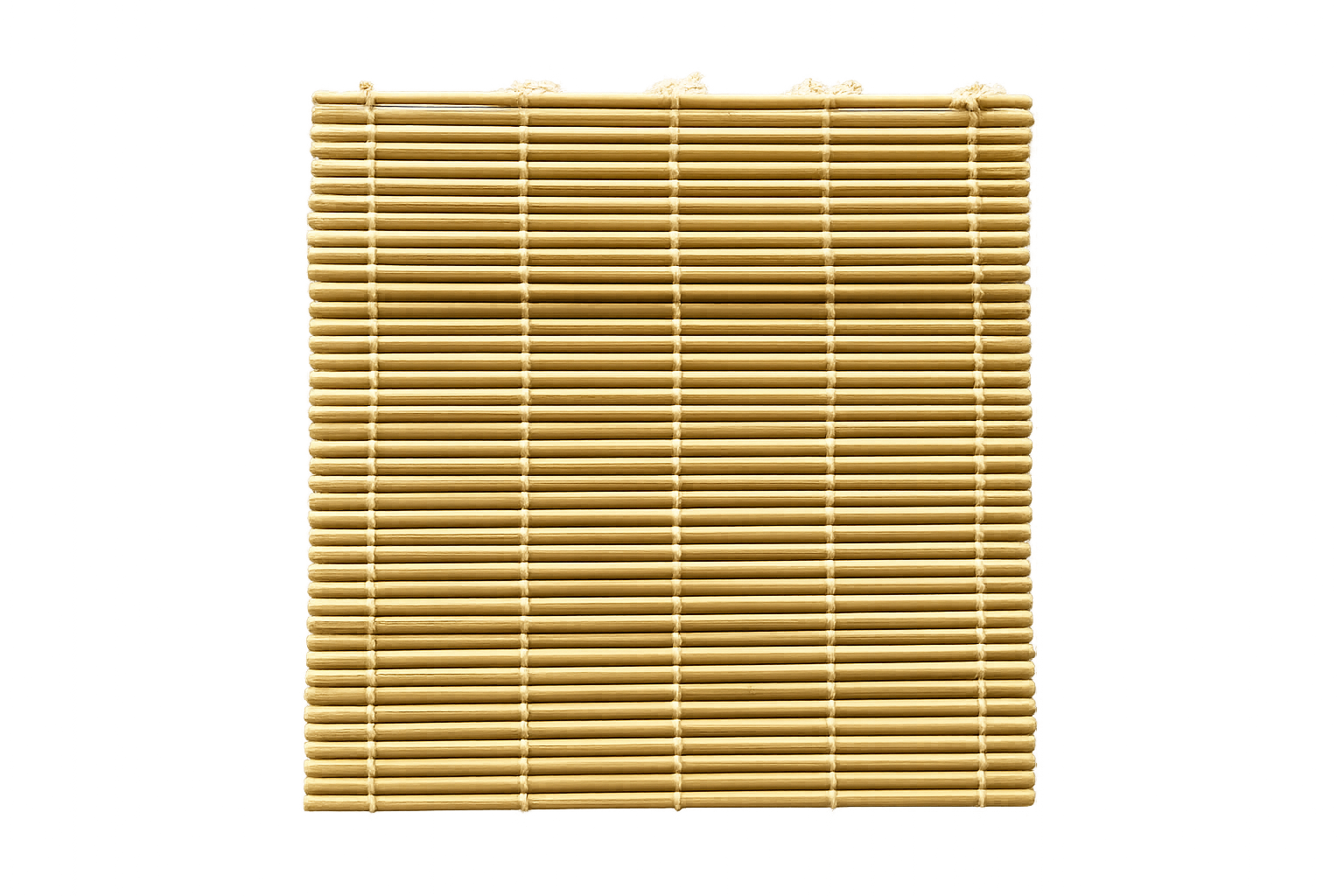

巻きすは、巻き寿司をくるくるっと巻くための道具で、竹やシリコンでできたシート状のものです。 昔から日本の家庭やお寿司屋さんで使われており、巻き寿司だけでなく、だし巻き卵などを成形するときにも活躍します。

「巻きすってたくさん種類があって迷う…」という方も多いのではないでしょうか? まずは、どんな巻きすを選べば良いのかを、素材・サイズ・初心者向けの観点から見ていきましょう。

巻きすの素材別の特徴

- 竹製:昔ながらのタイプ。適度な弾力があり、巻きやすい。お寿司屋さんでもよく使われています。手にしっくりなじみ、巻いたときにしっかり形がつきますが、水洗い後はしっかり乾かさないとカビの原因になることも。

- シリコン製:洗いやすくてお手入れが簡単。お子さんと一緒に使うときも安心です。におい移りや変色が少なく、巻き寿司初心者や衛生面が気になる方におすすめ。

- プラスチック製や布製の補助具付きタイプ:初心者向けにロールの形を保ちやすく設計されているものもあります。お子さまと一緒に巻くときにも便利。

巻きすのサイズと形状

- 一般的には 21×21cm ほどの正方形が使いやすく、家庭用にぴったりです。

- 巻きすの中には、長細いタイプ(韓国風キンパ用)や、カラフルでインテリアにもなるタイプもあります。

- 持ち運び用に折りたためる巻きすも登場しています。

初心者向けの選び方

- 最初の1枚は 竹製でヒモ付きのもの を選ぶと、巻いた後の形が崩れにくいですよ。

- 巻いた後に形を整えやすいヒモ付きタイプは、特に太巻きをよく作る方におすすめです。

- 衛生面を重視するならシリコン製も検討しましょう。ぬるま湯でサッと洗えて、乾きも早いので管理がラクです。

「自分に合った巻きすがわからない…」という方は、お試し感覚で100円ショップの巻きすから始めてみるのもいいですね。最近ではダイソーやセリアでも品質の良いものが手に入りますよ。

巻きすの裏表の違いと正しい使い方

巻きすには“表”と“裏”の区別があり、使い方によって仕上がりやお手入れのしやすさに大きな違いが出てきます。 見た目がそっくりなので、初めて使う方にはわかりにくいですが、実はちょっとした工夫で簡単に見分けることができます。 ここでは、裏表の違いの見分け方と、それぞれの使いどころ、お手入れまでを詳しくご紹介します。

巻きすの裏表を見分ける方法

- 表:ひもが通っている側で、表面には凹凸があり、ざらざらとした感触です。食材をしっかりホールドしやすく、力を入れて巻くときに安定感があります。

- 裏:ひもが通っておらず、全体的になめらかでツルツルした面。摩擦が少ないため、巻いたあとのごはんや海苔がくっつきにくく、見た目もきれいに仕上がります。

- 手に取って裏返してみると、ひもの位置や凹凸の有無で簡単に見分けることができます。間違えて使ってしまうと、巻き寿司が崩れてしまったり、ごはんが巻きすにくっついてうまくはがれなかったりと、意外と大きな違いが出てきます。

裏面を使うとどうなる?

- 巻いたときに ごはんが巻きすにくっつきにくく、海苔がキレイな状態で仕上がります。

- なめらかな裏面は、ごはんを崩さずに巻くことができるので、見た目も美しく整います。

- 特に 海苔が外側になる巻き寿司(いわゆる外巻き)では、裏面を使うことで、巻いた後の型崩れやべたつきを防げます。

- 初心者の方や、お子さんと一緒に作る場合など、失敗しにくいのでおすすめです。

表面を使うシーン

- 表面の凹凸があることで、巻くときにグリップが効きやすく、しっかりと形を整えることができます。

- 裏巻き(ごはんが外側、海苔が内側)や、具が多めの太巻きなどを巻くときには、少し強めに巻いても安定感があります。

- 巻き終えたあとに、少し模様がつくこともありますが、家庭での料理ならそれも味わいとして楽しめます。

- おもてなし料理やお弁当用にしっかりと形を整えたいときには、表面の使用がおすすめです。

巻きすのお手入れ方法

- 使用後は できるだけ早めに、ぬるま湯でやさしく洗うようにしましょう。竹の間に入り込んだごはん粒を竹串や歯ブラシなどでやさしく取り除くと、清潔に保てます。

- 洗ったあとは 乾いた布で水気をよくふき取り、風通しの良い場所でしっかりと陰干しすることが大切です。湿ったまま保管するとカビの原因になってしまいます。

- カビを防ぐためには、使わないときは吊るして乾燥させたり、紙袋など通気性のある袋に入れて保管するのも効果的です。

- シリコン製の巻きすは、中性洗剤で洗えるうえに乾きも早く、お手入れがとっても簡単。忙しい方や衛生面が気になる方にはぴったりですね。

ちょっとしたことのように見えますが、巻きすの裏表を理解するだけで、巻き寿司の出来がグンとアップします。 巻きやすさ、仕上がりの美しさ、そして片付けのラクさまで変わってくるので、ぜひ巻きすを使うときにはこのポイントを意識してみてくださいね。

巻き寿司作りの基本テクニック

巻き寿司を美味しく、キレイに作るにはちょっとしたコツがあります。

ご飯の温度と水分バランス

- ご飯は 人肌程度のぬくもりがベスト。熱すぎると海苔がよれてしまいます。

- 水分が多すぎると巻きにくくなるので、炊き加減にも注意。

具材の選び方と配置のバランス

- 長さをそろえて、中央に少しだけ山型に置くと巻きやすいです。

- 具が多すぎると巻ききれないので、3~4種類にしておくと◎。

上手に巻くコツ

- 巻き始めは 手前を少し折り込むようにスタート。

- 最後は 軽く押さえて形を整えると、ふんわり仕上がります。

巻きすを使わずに作る裏ワザ

1. 【ラップ+まな板】の即席巻きすテクニック

使うもの:ラップ・まな板・清潔なタオル(あれば)

- まな板にラップを敷き、その上に海苔と酢飯を置いて具材をのせます。

- ラップごと手前からクルクルと巻いて形を整えます。

- 巻き終わったらラップの上から軽く手で形を整えて完成!

ラップが海苔のくっつきを防ぎ、扱いやすくなります。

2. 【クッキングシート】で巻く方法

使うもの:クッキングシート・定規など細長い物(あれば)

- クッキングシートの上に海苔とご飯をセット。

- 軽く押さえながら巻いて、定規や細い棒でギュッと締めると形が整います。

シートはくっつかないので、初心者さんでもキレイに巻けます♪

3. 【竹串や割り箸】を並べて即席巻きす代用

使うもの:竹串or割り箸・テープ・ラップ

- 同じ長さの竹串や割り箸を10本ほど並べて、両端をテープで固定。

- その上にラップを敷けば、なんちゃって巻きす完成!

簡易的ですが、しっかりした形に巻けます。

4. 【ふきん&ラップ】で優しく巻く

使うもの:清潔なふきん・ラップ

- ふきんの上にラップを敷いて、その上で巻くと柔らかい押し具合が可能。

- 小さなお子さんと一緒に作るときにも安心です。

5. 【手巻き風】にアレンジしても◎

使うもの:なし!

- 海苔を1/4〜1/2サイズにカットして、酢飯と具をのせてクルっと巻けば完成。

- おもてなしやパーティーにも映えるカジュアルな巻き寿司です♪

形にこだわらず、美味しさと手軽さを楽しめます!

\さらに美味しく!ちょっとしたコツ/

- 巻く前に手やラップを水で軽く湿らせると、ご飯がくっつきにくくなります。

- 巻いたあとは5分ほど置いて落ち着かせると、カットしやすくなります。

巻き寿司の楽しみ方いろいろ

季節イベントにぴったり

- 節分の恵方巻き:その年の方角に向かって無言で食べると縁起がいいと言われています。

- 運動会や行楽弁当:カラフルな具材で見た目も楽しい!

子どもと一緒に作る巻き寿司

- キャラ巻きやデコ巻きは、家族でワイワイ作るのにぴったり。

- 小さい手でも扱いやすい具材を選ぶと、失敗しにくくなりますよ。

よくある質問Q&A

巻きすの裏表を間違えるとどうなる?

- 表で巻くと、ご飯がくっついて片付けが大変に…

- 見分け方を覚えておくと安心です♪

巻き寿司の保存方法は?

- 巻き寿司は基本的に その日のうちに食べ切るのがベスト。

- 保存する場合は ラップに包んで冷蔵庫へ。ただし、時間が経つと海苔が固くなるので注意。

まとめ

巻きすの裏表を理解するだけで、巻き寿司づくりがもっと楽しく、そして美味しくなります。 道具選びもコツをつかめば簡単♪

「巻きすはちょっと難しそう…」と思っていた方も、ぜひチャレンジしてみてくださいね。 家族で作る巻き寿司は、きっと素敵な思い出になるはずです。