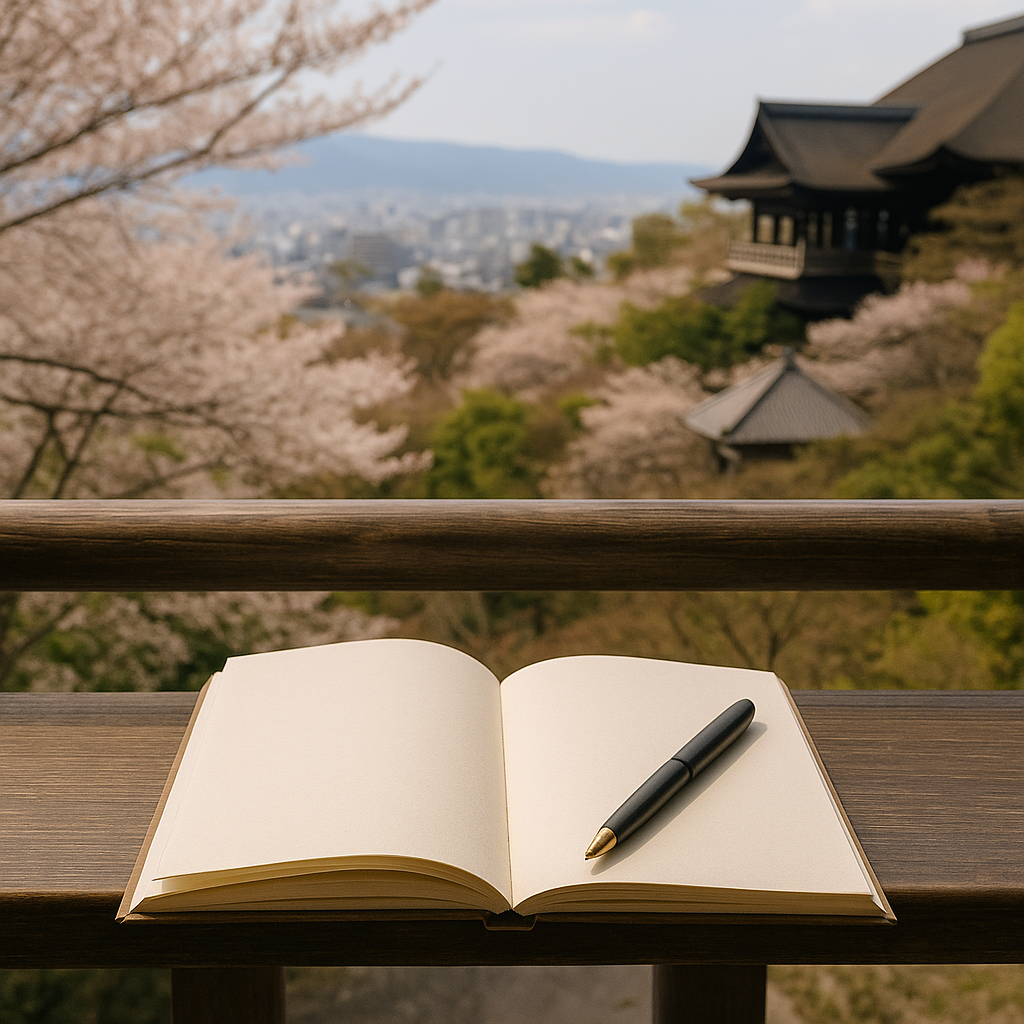

修学旅行で見た景色や友達との楽しい時間。

その一瞬を、短い言葉で形にできたら素敵ですよね。

そんなときにおすすめなのが「俳句」です。

五・七・五のわずか17音で、心に残る思い出を表現できます。

「難しそう…」と思うかもしれませんが、コツをつかめば誰でも大丈夫。

この記事では、初めての方でも作れる俳句の作り方や作品例をわかりやすく紹介します。

旅の思い出を、あなただけの一句にして残してみましょう。

修学旅行を俳句で表現する意義

旅と俳句はなぜ相性がいいのか?

旅と俳句は、実はとても深い関係があります。

たとえば、松尾芭蕉の『おくのほそ道』は「旅の途中で詠んだ俳句」を集めた作品です。

道中で見た景色や人との出会いを、短い言葉で切り取るのが俳句の魅力。

修学旅行でも、見た景色や感じた気持ちをそのまま一句にすれば、

自分だけの旅日記として残すことができます。

中学生や小学生に適した表現方法

俳句というと、難しい言葉や古い言い回しを思い浮かべる人も多いでしょう。

でも、学校で作る俳句は、素直な気持ちをそのまま言葉にするのが一番大切です。

「楽しかった」「きれいだった」「すごいと思った」——

その感情を五・七・五に乗せるだけで立派な俳句になります。

感情をことばにする教育的効果

俳句を作るときは、心に浮かんだ気持ちをどう表すか考えます。

それが「言葉にする力」を育てます。

たとえば「きれいな景色を見た」だけでなく、

「どんな色?」「どんな音?」「どんな気持ち?」と考えることで、

観察力や表現力が自然と身につくのです。

思い出を形にする俳句の魅力

写真や動画も思い出を残せますが、

俳句は“心の中の記憶”を言葉で残せるところが特別です。

数年後にその句を読み返したとき、

そのときの風や笑い声までよみがえるような感覚を味わえます。

まさに「心のアルバム」ですね。

修学旅行俳句の作り方ステップ

ステップ①:テーマを決めよう

俳句を作るとき、いきなり言葉を並べようとしても難しいですよね。

まずは「どんな思い出を残したいか」を決めるのが第一歩です。

テーマは大きく分けて3つのタイプがあります。

| テーマの種類 | 具体例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 場所テーマ | 京都、奈良、ディズニーランド、修学旅行先の名所など | 写真を撮った風景を言葉にしやすい |

| 感情テーマ | うれしい、楽しい、さみしい、感動した | 心の動きを表現しやすい |

| 人・出来事テーマ | 友達との会話、先生の言葉、夜の語らい | “物語性”が出やすい |

たとえば、

「友達と夜に語り合った」「神社で願い事をした」など、

印象に残った一瞬を選ぶのがポイントです。

ステップ②:季語を選ぶ

俳句の中には、季節を感じさせる“季語”があると美しくまとまります。

修学旅行の時期に合う季語を使うと、読む人の心にも情景が伝わります。

春の季語の例

桜・花びら・春風・若葉・旅立ち

→ 「桜散る」や「春風すべる」などの組み合わせも◎

夏の季語の例

青空・蝉・ひまわり・汗・入道雲

→ 暑さやにぎやかさを表す言葉が合います。

秋の季語の例

紅葉・月・柿・秋風・すすき

→ 少し静かな印象の句に向いています。

冬の季語の例

雪・白息・マフラー・こたつ・焚き火

→ しんとした空気やぬくもりを表現するのにぴったり。

たとえば、春の修学旅行なら——

「清水の 桜に笑顔 春の風」

このように“季語”をひとつ入れるだけで、

一気に季節感が生まれます。

ステップ③:感情を表現する言葉の工夫

俳句は“心を映す鏡”です。

ただ「楽しかった」「きれいだった」と言うだけでは伝わりにくいので、

五感(見る・聞く・匂う・触る・感じる)を意識してみましょう。

たとえば…

- 見る → 光る、揺れる、染まる

- 聞く → ひびく、さざめく、遠くまで

- 匂う → 花の香、夕立のあと、甘い風

- 触る → あたたかい、つめたい、やわらかい

感情を直接書かなくても、

“音”や“光”で気持ちが伝わることがあります。

例:

「たのしい夜」→「笑い声 月にとどけと 広がりぬ」

このように言いかえると、情景も感情も浮かびます。

ステップ④:友達との思い出を織り込む

修学旅行の俳句では、友情を詠む一句も人気です。

ただ「友達と楽しかった」と書くよりも、

一緒に過ごした“場面”を思い出して書くのがおすすめです。

たとえば…

- 「班で迷った」→ 「地図ひらく 声かけあって 夏の道」

- 「夜に語り合った」→ 「星の下 夢を話した 夜の宿」

- 「集合写真を撮った」→ 「肩ならべ 笑顔こぼれる 春の丘」

こうして人との時間を詠むと、あたたかい印象の俳句になります。

ステップ⑤:五・七・五のリズムを身につけよう

俳句は「五・七・五」の17音でできています。

リズムが合っているか確認するには、声に出して読んでみるのが一番です。

コツ

- 一音ずつ手拍子を打つ

- 最初はゆっくり声に出す

- 言葉を削るより、「短く言いかえる」ことを意識

例:

「楽しかった京都の夜を思い出す」

→ 五・七・五にすると

「京都夜(よ) 笑い声ひびく 春の月」

余分な言葉を整理することで、

すっきりとした一句に仕上がります。

ステップ⑥:実際に作ってみよう(練習例)

例題①:風景を詠む

- テーマ:「奈良の大仏を見た」

- キーワード:「大仏」「光」「静か」

- 完成句:「大仏の 光にしずむ 春の午後」

例題②:友達との時間を詠む

- テーマ:「夜、友達と語った」

- キーワード:「夜」「語る」「星」

- 完成句:「星の下 夢を語らう 夏の夜」

例題③:旅の終わりを詠む

- テーマ:「帰りのバスで少しさみしい」

- キーワード:「バス」「夕暮れ」「笑顔」

- 完成句:「夕暮れの バスにひびくは 友の声」

このように、

「テーマ → キーワード → 五・七・五に整える」

という流れを意識すると、誰でも自然に俳句が作れます。

ステップ⑦:推敲(しこう)して完成させよう

作った俳句は、一度声に出して読んでみましょう。

音の流れがスムーズか、リズムが心地よいかを確認します。

- 言葉が重なっていないか

- 季語は一つだけか

- 音が五・七・五になっているか

少し手直しすることで、ぐっと完成度が上がります。

最初から完璧を目指す必要はありません。

作りながら上達していくこと自体が俳句の楽しみです。

まとめ:俳句作りの流れ

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① | テーマを決める | 旅・感情・出来事から選ぶ |

| ② | 季語を選ぶ | 季節の雰囲気を添える |

| ③ | 感情を表現 | 五感を使って描く |

| ④ | 友達との思い出を入れる | 人の温かさを加える |

| ⑤ | 五・七・五のリズムで整える | 声に出して確認 |

| ⑥ | 実際に作る | テーマ→言葉→五・七・五 |

| ⑦ | 推敲する | 読みやすく、音の流れを整える |

大切なのは、上手に作ろうとするよりも、感じた気持ちを素直に言葉にすることです。

修学旅行をテーマにした俳句作品例

使い方のコツ

- 句の下に一行解説を添えると、読み手にも景色や感情が伝わりやすくなります。

- 同じ場面でも季語を変えると、雰囲気がガラッと変わります。

- 最後に切れ字(や・かな・けり)を置くと、余韻が生まれます。

京都(寺社・古都の情緒)

- 金閣の 光に映る 春の夢

→ まぶしさと非日常のときめき。「春の夢」でやわらかい余韻。 - 嵐山を 渡る笑顔や 春の風

→ 友達の笑顔+「や」で切って情景を強調。 - 石畳 足音ひびく 秋の寺

→ 聴覚(足音)で静けさを表現。 - 舞妓見て 言葉さがせぬ 宵あかり

→ 「言葉さがせぬ」で感嘆を素直に。

応用テンプレ

- 「名所名(5)+五感の描写(7)+季語(5)」

例:清水の 手すり冷たし 朝の風

奈良(大仏・鹿・古都の静けさ)

- 大仏の まなこに映る 若葉風

→ 視線の先に季節を置いてスケール感。 - 鹿の背に 陽(ひ)おちやさしき 春の庭

→ 「やさしき」で情感をやわらかく。 - 古道行く 影のびてゆく 秋の午後

→ 影の長さで時刻と季節感を同時に。

広島(平和学習の余韻)

- 折り鶴の 色かさなりて 夏の空

→ 色彩+空で希望の縦方向の広がり。 - 水面(みなも)揺れ 祈りし声の 風わたる

→ 直接「祈る」と言わず、風で気配を描写。

東京ディズニー/USJ(にぎわい・夜景)

- 夢の国 声はじけとぶ 夏の空

→ 音+空で晴れやかな高揚感。 - 花火待つ 耳かたむけて 夜の風

→ 待つ時間を耳で表現。 - 列すすむ 心も踊る 春の園

→ 行列の時間を前向きに言い換え。

切れ字アレンジ

- 光の城や 手つなぐ影の 宵あかり

→ 「や」で主役(城)を際立たせる。

ホテル(夜の語らい・非日常)

- 語り合う 夜更けの笑みと 月明かり

→ 音を立てず、表情と月で静かな親密さ。 - 布団列(なら)べ 小声ひそめる 春の宿

→ 視覚(列)+聴覚(小声)で“あるある”を再現。 - 窓の街 灯(ひ)にほどけゆく 旅の肩

→ 「ほどけゆく」で緊張から解放される感覚。

バス・電車(移動のリズム)

- 発車ベル 胸もはずむや 春の駅

→ ベルの音で出発の高揚。 - 車窓にも 紅葉あふれて 川ひかる

→ 動く視界を二要素(紅葉・川)で立体化。 - 眠り落つ 友の肩越し 冬の月

→ 静けさとぬくもりの対比。

海・沖縄(色・音・光)

- 浜の砂 手からこぼれて 夏かがやく

→ 触覚で季節のまぶしさ。 - 三線(さんしん)や 波の返事の 宵涼し

→ 音と音の呼応。「や」で主役提示。 - 珊瑚売る 市に笑顔の 南風(はえ)わたる

→ 生活の息遣いを季語で包む。

友情・先生(人を詠む)

- 肩ならべ 同じ景色の 春の坂

→ 肩並べ=関係性、共有の景色=一体感。 - 声かける 先生の笑顔 朝の庭

→ 朝の光で清々しさを強調。 - 別れ際 言葉探して 秋の風

→ 直接「さみしい」と言わず風で余韻。

雨の日(トラブルも“句材”)

- 置き傘や 笑いに変える 梅雨の班

→ トラブルを前向きに。季語は「梅雨」。 - しずく跳ね 靴あと連なる 夏の雨

→ 連なる靴跡=班の一体感。 - 軒の雨 待つ間に増える 句のノート

→ 足止めがむしろ創作時間に。

食・お土産(香り・手触り)

- 湯気ぬけて 麺の白さや 冬の夜

→ 湯気で“あたたかさ”を描写。 - 包み紙 指に残りし 柚子の香

→ 匂いの記憶は俳句と相性抜群。 - 土産袋 からり音鳴る 秋晴れに

→ 触覚+聴覚で晴朗感。

フォトスポット・集合写真

- シャッターに 息そろいけり 春の丘

→ 「けり」で発見・実感の余韻。 - 逆光や 笑顔の輪郭 夏ひかる

→ 逆光を逆手に“輪郭”で表情を描く。

「同じ場面×季節替え」練習(比較で上達)

題:清水寺の舞台で感動した

- 春:清水の 桜こぼれて 声ひそむ

- 夏:清水の 風まっすぐに 蝉わたる

- 秋:清水の 朱(あか)深まりて 息ととのう

- 冬:清水の 木霜(こしも)きらりと 朝の息

→ 季語と感覚語を入れ替えるだけで、印象が変わります。

切れ字で深まるバリエーション

- 嵐山や 舟影ぬくし 春の川(主景を提示して余韻)

- 友の手に 残る砂かな 夏の浜(実感の「かな」)

- 灯(ひ)ともせり 窓を満たせる 秋の街(気づきの「けり」を同義の言い回しで)

NG→改善のミニ添削

- NG:「清水寺 桜がきれいで 友と笑う」

→ 説明調で散文的。 - 改善:「清水の 桜こぼれて 肩ほぐる」

→ 情景+身体感覚で詩に。 - NG:「USJ 人が多くて 暑かった」

- 改善:「列すすむ 笑みこぼれけり 夏の園」

→ 行列を前向きに、切れ(けり)で実感の余韻。

そのまま使える“型”まとめ

- 場所(5)+五感描写(7)+季語(5)

例:朱の回廊 足音やさし 秋の寺 - 主景(5)+切れ字(や/かな/けり)+情景(7)+季語(5)

例:波きらりや 影かさなりて 夏の浜 - 行為(5)+対象(7)+感情・季語(5)

例:肩ならべ 同じ窓外(そと)の 春の道

作品チェック・自分で見直すポイント

- 季語は一句にひとつか?

- 五感語(見る・聞く・匂う・触る・温度)のどれか入っているか?

- 説明になっていないか?→具体的な場面に置き換えられるか?

- 声に出して五・七・五のリズムが心地よいか?

- 最後に切れ字を置くと深まるか?

季節別・修学旅行俳句の季語例

俳句を作るうえで欠かせないのが「季語」です。

季語は、その季節の空気・音・色・においを伝える役割を持っています。

同じ修学旅行の思い出でも、季節が違うだけで句の印象はまったく変わります。

ここでは、季節ごとの特徴と、修学旅行にぴったりの季語・俳句例を紹介します。

春(3〜5月)― 旅立ちと希望の季節

季語の特徴

春の季語は「出発」「芽吹き」「あたたかさ」など、

新しい始まりや心の高鳴りを表す言葉が多いのが特徴です。

学校行事や旅と特に相性のよい季節です。

修学旅行に合う春の季語例

桜・春風・若葉・花びら・旅立ち・霞・燕(つばめ)・春雨・春の空

俳句例

- 桜舞う 友と並んで 春の坂

→ 一緒に歩く姿に、旅の期待感を込めて。 - 春風に 笑い声のぶ バスの窓

→ 動きのある情景で、明るい出発の雰囲気を。 - 花の下 記念写真の 手をのばす

→ “桜”の下での記念シーンは、春旅行の定番。

コツ

春の句では、「風」「花」「光」の言葉を組み合わせると、

やわらかく爽やかな印象になります。

夏(6〜8月)― 活気と青春の季節

季語の特徴

夏の季語はエネルギッシュで動きのあるものが多く、

修学旅行の“にぎやかさ”や“解放感”を表現しやすい季節です。

修学旅行に合う夏の季語例

青空・蝉・入道雲・ひまわり・汗・波・海風・風鈴・夕立・星空

俳句例

- 入道雲 声かけあって 坂をのぼる

→ 夏の青空と、仲間との一体感。 - 海風や 髪ゆれるほど 笑い合う

→ “や”で切って、風と笑顔を主役に。 - 星見上げ 語る夢たち 夜の浜

→ 夜の静けさと青春の輝きを対比。

コツ

夏の俳句は、「音」や「動き」を入れると生き生きします。

たとえば「蝉の声」「波打つ」「風が抜ける」など、動詞を上手に使いましょう。

秋(9〜11月)― 思索と感慨の季節

季語の特徴

秋は「色」「光」「静けさ」を感じる季節。

修学旅行では、“成長”や“感動の余韻”を詠むのに向いています。

修学旅行に合う秋の季語例

紅葉・秋風・柿・月・コスモス・すすき・朝露・銀杏・収穫・落ち葉

俳句例

- 紅葉道(もみじみち) 友と笑えば 音もなし

→ 静けさの中の笑いが引き立ちます。 - 秋の月 語り合う声 遠くまで

→ 夜の情景と心の距離感を重ねた一句。 - 落ち葉踏む リズムそろえて 宿へ行く

→ 行動と音のリズムを合わせると自然な句に。

コツ

秋は「静」と「動」の対比が美しい季節。

「静けさ」「光」「風」を組み合わせると深みのある句になります。

冬(12〜2月)― 静けさとぬくもりの季節

季語の特徴

冬は“寒さ”の中にある“あたたかさ”を描くと印象的。

旅先の温泉や宿のぬくもりを詠むと、情緒が出ます。

修学旅行に合う冬の季語例

雪・白息・マフラー・こたつ・焚き火・霜・冬の月・吐く息・冬の空・冬の星

俳句例

- 雪の道 足あと並ぶ 旅の朝

→ 寒さの中でも一体感を感じる句。 - マフラーを 分けあう肩の 冬ぬくし

→ “ぬくし”で温度を感じるやさしい言葉。 - 宿の灯(ひ)や 窓にほころぶ 白き息

→ 光と息で“あたたかい冬”を演出。

コツ

冬の俳句では、「冷たさ」と「ぬくもり」を対にして描くと印象的です。

たとえば、「雪と湯気」「寒風と笑顔」「白息と灯(ひ)」など。

季節の移ろいを意識した作り方

同じテーマでも、季節を変えるだけでまったく違う表情になります。

たとえば、「友達と歩いた坂道」を題材にしても——

| 季節 | 俳句例 | 雰囲気 |

|---|---|---|

| 春 | 桜舞う 友と並んで 春の坂 | 希望と明るさ |

| 夏 | 汗ぬぐい 声はじけとぶ 夏の坂 | 元気で開放的 |

| 秋 | 紅葉散る 影のびてゆく 秋の坂 | 少し感傷的 |

| 冬 | 白息の 笑顔つながる 冬の坂 | 静かでぬくもりある |

季語を変えるだけで、「旅の情景」も「心の色」も変わるのが俳句の面白さです。

季語選びのポイントまとめ

| 見直しポイント | チェック内容 |

|---|---|

| 季語は一句に一つ? | 二つ以上あると季節があいまいになる |

| 季語と体験は合っている? | 実際の気候や景色に近い言葉を選ぶ |

| 季語を中心に句が動いている? | 季語が主役になるよう意識する |

| 同じ季語を繰り返していない? | 言い換えや類語を活用する |

まとめ

季語は、旅の思い出をより深く、詩的に伝える“鍵”のような存在です。

無理に難しい言葉を使う必要はありません。

「その瞬間に感じた季節の気配」を、一言で表すだけで十分です。

あなたの修学旅行が春でも、夏でも、冬でも、

その季節の風や光を感じながら一句を作ってみましょう。

きっと、読むたびに心があたたかくなる俳句が生まれます。

切れ字(きれじ)の意味と使い方

切れ字とは?

俳句を読んでいると、「や」「かな」「けり」という言葉を見かけることがあります。

これらをまとめて「切れ字(きれじ)」と呼びます。

切れ字とは、言葉を区切ることで感情や余韻を生み出すための言葉です。

俳句は17音という短い形式なので、すべてを説明するのではなく、

“感じさせる”ように作るのが大切です。

切れ字を使うと、その間に「静かな余韻」や「読者が想像する時間」が生まれます。

切れ字の役割と効果

1. 感動や驚きを伝える

たとえば「や」を入れると、見た瞬間の感動や驚きを表現できます。

例:嵐山や 風に笑顔の 春の川

→ 「や」を入れることで、「嵐山」という情景に感動した気持ちが伝わります。

2. 句のリズムを整える

切れ字は、読んでいて自然に息をつける“間”になります。

声に出したとき、流れがすっきり聞こえるようになります。

3. 余韻を残す

最後に「かな」や「けり」を使うと、

句をやさしく締めくくりながら、余韻を残せます。

例:桜散る 友の笑顔の 遠くかな

→ 「かな」で、しみじみとした気持ちを伝えています。

主な切れ字の種類と意味

| 切れ字 | 意味・印象 | 効果的な使い方 | 例句 |

|---|---|---|---|

| や | 感動・強調・驚き | 景色や場面を強く印象づけたいとき | 嵐山や 光の中の 春の風 |

| かな | 感嘆・しみじみした余韻 | 感情を静かに締めくくりたいとき | 桜散る 友の笑顔の 遠くかな |

| けり | 気づき・発見・実感 | 「ああ、そうだった」と感じたとき | 旅終えて 心に残る 空けり |

切れ字を入れる位置と印象の違い

切れ字は句のどこに入れるかで、印象が変わります。

前半(五音のあと)に入れる

→ 主役を強調したいときにぴったりです。

例:金閣寺や 光あふれる 春の朝

→ 最初で情景をパッと際立たせます。

中間(七音のあと)に入れる

→ 2つの場面をつなげたいときに効果的です。

例:友と歩く 古道の声や 秋の風

→ 「や」で情景の変化をやわらかく表現。

句末(最後)に入れる

→ 余韻を残したいときに最適です。

例:旅終えて 心に残る 空けり

→ 「けり」で感情が静かにまとまります。

初心者におすすめの使い方

| 目的 | 切れ字 | 入れる位置 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 景色を強調したい | や | 前半 | 感動・印象がはっきりする |

| やさしい余韻を出したい | かな | 句末 | しっとりとした雰囲気になる |

| 気づきや発見を伝えたい | けり | 中間または句末 | 感情の変化を表現できる |

まずは「や」「かな」から使い始めると自然です。

慣れてきたら「けり」で少し深い味わいを出してみましょう。

練習してみよう(比較例)

題材:「京都の桜を見た」

| 切れ字 | 句 | 印象 |

|---|---|---|

| や | 桜や 光こぼれる 春の道 | 明るく印象的な句に。 |

| かな | 桜散る 友の笑顔の 遠くかな | 優しく、しみじみとした余韻。 |

| けり | 清水の 風に吹かれて 息けり | 感動の気づきを表す句に。 |

どの句もテーマは同じ「桜」ですが、

切れ字を変えるだけで伝わる感情の深さや色が変わります。

よくある失敗と対策

❌ 切れ字を入れすぎる

例:桜や 風や 友や 笑顔かな

→ 多すぎると、句がぶつ切りになり意味がぼやけます。

→ 切れ字は一句にひとつだけが基本です。

❌ 無理に入れようとする

切れ字は必ずしも必要ではありません。

自然な流れの中で入れることで、より美しい俳句になります。

まとめ

- 切れ字は「俳句の息づかい」を生む言葉。

- 「や」=感動、「かな」=余韻、「けり」=気づき。

- 一句に一つ、自然な場所に入れるのがコツ。

- 声に出して読んでみて、心地よく息が切れるところを見つけましょう。

字余り・字足らずの意味と使い方

俳句は「五・七・五」だけじゃない?

俳句は基本的に「五・七・五」の17音で作りますが、

実際の作品では音が1つ多かったり、少なかったりすることがあります。

それが「字余り(じあまり)」と「字足らず(じたらず)」です。

俳句の世界では、これを「破調(はちょう)」と呼び、

リズムを崩すことで自然な会話の流れや感情の動きを出すことができます。

字余り(じあまり)とは?

意味

五・七・五のどこかで音が1〜2音多くなること。

つまり「5・8・5」や「6・7・5」などの形になる句です。

特徴

- 感情の高まりや勢いを表すときに使われる

- 声に出すと少し“流れるような”リズムになる

例句

- 目には青葉 山ほととぎす 初鰹

山口素堂の有名「6・7・5」字余りの句です。

コツ

字余りは、自然な言葉の流れの中で生まれるのが理想です。

感情を強調したい部分に少し音を足すようなイメージで使うと効果的です。

字足らず(じたらず)とは?

意味

五・七・五のどこかで音が1〜2音足りない句のこと。

「5・6・5」や「5・7・4」などの形になります。

特徴

- 静けさ、寂しさ、余韻などを表すときに使われる

- 余白が生まれ、読者の想像を引き出す効果がある

俳句

兎も 片耳垂るる 大暑かな

芥川龍之介の有名な「4・7・5」の字足らずの俳句です。

コツ

字足らずの句は“余韻”を生かすことが大切です。

言葉を詰め込みすぎず、最後に“間”を残すことで、

読者が想像する余地を作ります。

字余りと字足らずの印象の違い

| 形式 | 音の数 | 印象・効果 | 向いているテーマ |

|---|---|---|---|

| 字余り | 多い(18〜19音) | 感情があふれる・勢い・明るさ | 喜び・驚き・感動 |

| 字足らず | 少ない(15〜16音) | 静けさ・余韻・しみじみ感 | 別れ・夕暮れ・思索 |

初心者の方へのアドバイス

✔ 字余り・字足らずは「自然さ」が大事

無理に音を増やしたり減らしたりするより、

言葉の流れに合わせて自然に生まれるのが理想です。

✔ 五・七・五の型を意識しつつ“少し崩す”

まずは基本の五・七・五で作り、

「もう少し言いたい」と感じたら1音だけ足してみる。

あるいは、「少し間を残したい」ときに1音抜いてみる。

その“余白”が、句に深みを与えます。

よくある失敗と対策

| よくある間違い | 原因 | 改善方法 |

|---|---|---|

| 字余りが多すぎてリズムが崩れる | 言葉を詰め込みすぎ | 伝えたい部分を1つに絞る |

| 字足らずすぎて意味が伝わらない | 省略しすぎ | 必要な主語・季語は残す |

| 無理に変な言葉を入れる | 音数合わせのため | 言葉より「響き」を優先する |

まとめ

- 「字余り」「字足らず」は、間違いではなく表現の工夫。

- 字余り=勢い・感情を強く、字足らず=余韻・静けさを表す。

- どちらも“自然にそうなった”くらいがちょうどいい。

- 声に出して読んでみて、リズムが心地よければ成功です。

俳句を投稿・発表する方法と注意点

学校・地域の俳句コンテストに応募

学校や地域の公募に出してみるのもおすすめ。

応募のときは、必ず自分のオリジナル作品を出しましょう。

投稿時に気をつけたいマナーと著作権

他の人の作品をそのまま使わない、引用するときは説明を加えるなど、

基本的なマナーを守ることが大切です。

SNSでの俳句シェアのコツ

#俳句 #修学旅行 などのハッシュタグを使うと見てもらいやすいです。

ただし、学校名や個人情報は入れないようにしましょう。

タイトル・コメントの書き方のコツ

「京都で見た桜の美しさを詠みました」など、

作品の背景を短く書くと、より伝わりやすくなります。

俳句コミュニティに参加するメリット

他の人の俳句を読むことで新しい表現を学べます。

感想をもらうことで、自分の成長も実感できます。

修学旅行俳句をもっと楽しむアイデア

家族や友達と発表会を開こう

作った俳句を声に出して読むと、また違った味わいがあります。

お互いの作品を聴き合うことで新しい気づきが生まれます。

俳句ノートやアルバムにまとめよう

写真やチケットと一緒に句を書き込むと、

世界にひとつだけの「思い出俳句帳」が完成します。

文化祭や卒業展示での活用例

俳句と写真を並べて展示すれば、旅の記録が一気に華やぎます。

他の作品と比較して学ぶコツ

同じ場所を題材にしても、表現は人それぞれ。

友達と見せ合うと、自分の言葉の個性に気づけます。

継続的な俳句づくりで深まる思い出

卒業や文化祭、次の旅行など、

テーマを変えて作り続けると表現の幅が広がります。

修学旅行俳句の失敗例と上達ポイント

よくある失敗①:説明文になってしまう

ただの出来事を並べると、俳句ではなく「日記文」になります。

感情を一言添えることで、作品に深みが出ます。

よくある失敗②:季語がない・多すぎる

季語は一句にひとつが基本です。

多すぎると季節があいまいになってしまいます。

よくある失敗③:感情が伝わらない

「うれしい」などの感情を直接書かずに、

風や音でさりげなく表すと上級者の雰囲気になります。

改善のコツ:比喩や間で情景を描く

たとえば「紅葉のトンネル」や「風が笑う」など、

少しの工夫で句にリズムと奥行きが生まれます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 季語を入れないと俳句ではないの?

現代俳句では、季語がなくても構いません。

大切なのは「感じたことを素直に表す」ことです。

Q2. 五・七・五にこだわらなくても大丈夫?

自由律俳句と呼ばれる形もあります。

まずは五・七・五で作ってみて、慣れたら自由に挑戦してみましょう。

Q3. 「切れ字」はどう使えばいい?

「かな」「けり」「や」を使うと、感情を強調できます。

初心者は句の最後に使うと自然にまとまります。

Q4. SNSで作品を公開してもいい?

個人情報に気をつければ問題ありません。

学校名や顔が写った写真などは避けましょう。

Q5. 作品を誰かに見てもらうときのポイントは?

友達や先生に感想をもらうと、新しい視点に気づけます。

ほめられた部分を大切にして、次の句につなげていきましょう。

まとめ

修学旅行での思い出は、時間がたつと少しずつ薄れてしまいます。

でも、俳句にして残しておけば、心の中でいつまでも輝き続けます。

五・七・五の短いリズムに、あなたの感動を込めてみましょう。

その一句が、きっと一生の宝物になるはずです。