SNSやゲームで使うハンドルネームは、あなたの“顔”のような存在です。

思わず笑ってしまうような名前や、センスを感じるネーミングは、見る人の心をつかみます。

「面白いけれど下品ではない」「ユーモアがあるけれど覚えやすい」――そんなバランスのとれたハンドルネームを作るには、ちょっとしたコツがあります。

この記事では、笑えてセンスが光るハンドルネームの作り方や実例を、初心者の方にもわかりやすく紹介していきます。

面白いハンドルネームが人気な理由

面白い名前が与える印象と心理的効果

ユーモアのある名前は、親しみやすく、相手に安心感を与えます。

たとえば「のんびりパン」や「眠たいコーヒー」のように、どこかクスッとする名前は会話のきっかけにもなります。

笑いがあることで、相手との距離を自然に縮めることができるのです。

SNS・ゲームで覚えられる“名前の力”

SNSやオンラインゲームでは、名前が印象に残るかどうかが重要です。

面白くて個性的な名前は、フォロワーやフレンドに覚えてもらいやすく、会話の中でも話題になりやすい特徴があります。

ユーモアがもたらす“距離の近さ”

おもしろい名前は「この人、ちょっと話してみたい」と思わせる効果があります。

ネタを通じて笑いを共有できると、親近感や信頼にもつながります。

芸能人・配信者に見るユーモアネームの例

たとえばYouTuberの「はじめしゃちょー」や「カフェおじ」、VTuberの「さくらみこ」なども、語感やユーモアが覚えやすさの秘訣です。

“真似したくなる”ようなネーミングには、やはり共通点があります。

センスあるハンドルネームを作る基本ステップ

ハンドルネームは「思いつきでそれっぽいものをつける」というよりも、ちょっとした型を知っているかどうかでセンスが変わります。ここでは、誰でもまねできる考え方と作り方の流れをくわしく紹介します。

ハンドルネームの3要素(響き・意味・覚えやすさ)

響き(音の気持ちよさ)

声に出したときに言いやすい名前は、人の記憶に残りやすいです。これはとても大きなポイントです。

・母音のリズムがそろっている

例:「ぽてぽて団」「もふもふ課長」

同じ音が続くと、かわいく聞こえます。

・2〜4音に区切れる

例:「ネコまる」「夜ふかし店長」「バター先生」

テンポよく呼べる名前は、他の人が口にしやすい=呼ばれやすい=定着しやすい、という良い流れが生まれます。

逆に、読み方がわからない英数字だらけの名前は覚えられにくいことがあります。

「xyz_Darkness_0429」より「闇のカフェ店長」のほうが呼びやすい、というようなイメージです。

意味(小さなストーリー)

名前にちょっとしたストーリーがあると、センスがあるように感じられます。

・自分の特徴をあえて笑いにする

例:「寝坊マスター」→よく寝坊する自分を、あえて“マスター”という肩書きにして笑いに変えている

例:「在庫処分のおやつ」→間食がやめられない自分をゆるく表現している

・ギャップで笑いを作る

例:「筋肉プリンセス」

強そう+かわいい、というギャップは印象に残りやすいです。

「ただの思いつき」ではなく、ちょっと背景がある名前は、“この人面白そう”と思わせる力があります。

覚えやすさ(呼ばれやすさ)

読みにくい漢字や長すぎる名前は避けたほうが無難です。

特にゲームや配信では、ほかの人が口に出して呼ぶ場面があります。

・長いときはあだ名化できるようにする

例:「残業界の貴公子」→略して「貴公子」

例:「土日だけの勇者」→略して「勇者ちゃん」

「短く呼びやすい形」が中に仕込まれていると使いやすいです。

面白い名前の構成パターン

ハンドルネームは“型”を知っていると一気に作りやすくなります。ここでは代表的な型を紹介します。

語呂合わせ・音のくり返し型

音のリズムでかわいさ・面白さを出す方法です。

例:

・「もぐもぐ支部長」

・「ぬくぬく係長」

・「ぺたぺた文庫」

「もぐもぐ」「ぬくぬく」のように、やわらかいオノマトペは男女問わず使いやすく、場をやわらかくしてくれます。

もじり・オマージュ型

有名な言葉や人名を、少しだけ崩して自分らしくする方法です。

例:

・「味噌田ジャクソン」

・「カフェイン織田信長」

・「江戸川コナギ(コナン+小さいナギのイメージなど)」

このタイプは一瞬で“あ、元ネタあるな”と伝わるので、初対面でも会話が始まりやすいです。

ただし、実在の個人名にそっくりすぎるものや、権利的に誤解されるものは避けるのが安心です。

自虐ネタ型

自分のクセや弱点をあえて明るく言ってしまうタイプ。「あるある」による共感と、自己開示の親しみやすさがポイントです。

例:

・「三日坊主の神」

・「締切まだ?って聞かないで」

・「永遠の初心者」

・「寝落ち勇者」

このタイプは“近寄りやすさ”がとても高く、ゲームの野良マッチでも声をかけられやすい傾向があります。

ギャップ肩書き型

日常的なものに、やたら立派な肩書きをつけるパターン。ギャップの笑いが出ます。

例:

・「ポテサラ伯爵」

・「カップ麺研究会 会長」

・「唐揚げ番長」

・「ソファの守護神」

「ふつうのもの」×「えらそうな肩書き」の組み合わせは、とても使いやすいパターンです。

日常ネタ・生活あるある型

生活感や身近なものを、そのままちょっと大げさに言うタイプです。

例:

・「冷蔵庫の番人」

・「Wi-Fi切れ太郎」

・「深夜コンビニ巡回部」

・「ネットスーパー待機勢」

“わかる…”と思わせることで、親近感と軽い笑いを同時にとれます。

思いつかない時に使える発想法

「全然浮かばない…」というときのために、実際に使える手順を用意しました。

発想法1:好きなものリスト×肩書き

自分の好きなものをいくつか書き出して、それに肩書きを足します。

- 好きなものを書く

例:コーヒー/夜ふかし/猫/韓国ドラマ/コンビニスイーツ - えらそうな言い方をくっつける

例:「夜ふかし評議会」「猫カフェ特別顧問」「深夜スイーツ局長」

ちょっと大げさにするだけで、一気に“それっぽい”名前になります。

発想法2:食べ物×動物

この組み合わせは実用性が高く、男女どちらにも使いやすいです。

手順

- 好きな食べ物を書く(からあげ、バター、たまごサンド)

- 好きな動物を書く(ねこ、パンダ、アヒル)

- くっつける

例:「バターねこ」「たまごサンドパンダ」「アヒルの唐揚げ番長」

音の並びがかわいければ、そのまま名前として成立します。

発想法3:自分の“あるある”を逆に誇張する

ちょっと困っていること・よくやることを、あえて堂々と名乗ります。

・すぐ寝落ちする →「寝落ち王」

・すぐ忘れる →「メモどこやった係長」

・いつも寒い →「こたつ依存協会」

こういう名前は、初対面の人にもキャラが伝わりやすいので、オンラインゲームとも相性が良いです。

発想法4:AIやジェネレーターも使ってみる

ランダムワードを出してくれるネーミング系のツールに、キーワード(例:コーヒー、夜型、ねこ)を入れて組み合わせ案をもらい、そこから自分っぽく微調整するのもアリです。

大事なのは「ツールの案をそのまま使う」ではなく、「その案をベースに自分の温度感に近づける」ことです。

ハンドルネームを仕上げるときの最終チェック

最後に、決めた名前を次の観点で見直してみてください。これだけで“ちゃんとしてる感”が出ます。

読まれやすい?

・読めないローマ字や特殊記号ばかりになっていないか

・長すぎて途中で省略されてしまわないか

呼ばれやすい?

・ボイスチャットのときに他の人が呼びやすいか

・略称やあだ名にしやすいか(例:「ポテサラ伯爵」→「ポテサラさん」)

キャラがズレていない?

・自分はやわらかい雰囲気なのに、名前がやたら攻撃的になっていないか

・逆におとなしめの人が「伝説の破壊神・◯◯」だと、あとで恥ずかしくならないか

この確認をしておくと、使ってすぐ後悔するリスクが下がります。

SNS・ゲーム別|人気の面白いハンドルネームトレンド

ハンドルネームは「どこで使うか」によって、ウケるパターンや好まれる雰囲気が変わります。

ここでは、SNS・ゲーム・配信者系、それぞれで人気のある傾向と、実際の名前例を具体的に紹介します。

SNS向け:キャッチーで短い名前

SNS(X / Instagram / Threads など)では、「一瞬で目に入ってわかる」「覚えられる」ことがとても大切です。長すぎる名前や読みづらい名前は、タイムライン上で流れやすくなってしまいます。

特徴

- 文字数が短い(3〜8文字くらい)

- 語感がやわらかい、親しみがある

- 自虐やゆるいテンションで笑いをとる

よくあるパターン

- 自分の性格×かわいい語尾

例:「ねむねむ女子」「のんびり課」「豆腐メンタル」 - 日常のあるあるをそのまま名乗る

例:「今日もねむい」「自炊できない民」「明日から本気」 - ちょっとしたアイテム化

例:「午後のプリン」「おやつ在住」「深夜スープ係」

こういった名前は、“がっつりウケを狙うお笑い”ではなく、力の抜けた「共感おもしろさ」がポイントです。SNSではこの「共感寄りの笑い」が強いです。

こんな人に向いています

・日常ネタや共感ネタを発信したい人

・顔出ししないけど、雰囲気は柔らかくしたい人

・フォロワーと距離を近くしたい人

ゲーム向け:キャラや世界観に合わせる

オンラインゲームやアプリゲームでは、ハンドルネームは「あなたのキャラそのもの」です。見た目・プレイスタイル・役職ロール(タンク・ヒーラーなど)と合わせることで、ただ面白いだけでなく“らしい名前”になります。

特徴

- RPGっぽい肩書き+ふざけた名詞

- 弱み・クセをあえて誇張

- 「強そうなんだけどどこか抜けてる」というギャップ

よくあるパターン

- 勇者・騎士・魔導士 × 生活感

例:「寝落ち勇者」「在宅騎士団」「遅刻系魔導士」 - 食べ物×称号

例:「ポテサラ伯爵」「味噌ラーメン司令官」「唐揚げ番長」 - 自虐+偉そうな肩書き

例:「永遠の初心者総監督」「低火力の支配者」「方向音痴スナイパー」

ゲーム内では、こういった「ギャップ型」は特にウケが良いです。

たとえば強そうな肩書きなのに“自称”であることを匂わせると、相手に「この人おもしろい人だな」と思ってもらいやすく、チームプレイで話しかけられやすくなります。

ロールごとのつけ方のヒント

- タンク(守る役):

「壁担当のお父さん」「盾の妖精」「守りの家政婦」

→ かわいくて頼れそうな印象 - ヒーラー(回復役):

「回復の母」「応急処置します係」「白衣の見習い」

→ 安心感があり、声をかけやすい - アタッカー(攻撃役):

「秒で散る侍」「エイム迷子」「紙装甲エース」

→ 自虐を混ぜると一気に親しみが出る

“強そうすぎて話しかけにくい名前”より、“ちょっと隙がある名前”のほうがフレンド申請が来やすいのもポイントです。

配信・VTuber向け:発音しやすく覚えやすい

配信者・VTuber・実況アカウントなど、「人から呼ばれる前提」の場合は、タイピングではなく“口に出したとき”のわかりやすさが最優先になります。

特徴

- 2〜4拍で言いやすい

- かわいい/やわらかい音

- あだ名化しやすい

よくあるパターン

- ひらがな+ちょいカタカナ

例:「もふ田リコ」「ぴよたん社長」「ココア丸」 - 日常ワードをかわいく変換

例:「夜ふかしカフェ」「こたつ番」「寝坊支援センター」 - 親しみ+ちょっとクセ

例:「カフェおじ」「のんびり課長」「秒で寝る人」

こういった名前は、視聴者が「今日の配信、カフェおじ見た?」というように、他の人と会話で共有しやすいのが強みです。共有されやすい=広がりやすい、につながります。

朗読したときに“引っかからない”か?

配信者名は、リスナーさんが読み上げてくれたり、切り抜き動画のタイトルに使われたりします。

そのときに、漢字が難しすぎたり、英語が長すぎたりすると不利になります。

「もふ田」「こたつ番長」くらいシンプルだと、耳で聞いて覚えてもらえます。

避けたほうがいいネーミングの傾向(SNS・ゲーム共通)

読みにくい記号・特殊文字だらけ

「★★Black☆Reaper★★」のような装飾だらけの名前は、一時的には目立ちますが、呼びにくく覚えにくいので長く使いにくいことがあります。

ネガティブすぎる・過激すぎる

笑い目的でも、攻撃的・過度に悪口っぽいものはトラブルのもとになりやすいです。

ゲームの場合は通報対象になることもありますし、SNSではブロックされやすくなります。

完全なパロディでギリギリなもの

有名人や作品名をほぼそのまま使うと、勘違いやトラブルの原因になる場合があります。

少しひねって「っぽい」程度にするのが安心です。

系統別・人気ハンドルネーム例まとめ

ここまでの流れをふまえて、系統ごとのイメージをまとめておきます。記事内の“一覧表”としてそのまま使えます。

| 系統 | 例 | どんな印象を与える? |

|---|---|---|

| 食べ物×肩書き | 唐揚げ番長 / ポテサラ伯爵 | 親しみやすいのにちょっと偉そうでギャップが面白い |

| 生活あるある系 | 冷蔵庫の番人 / Wi-Fi切れ太郎 | 「わかる…」と共感されやすい |

| 自虐ユーモア系 | 永遠の初心者 / 寝落ち勇者 | やさしい・近寄りやすい |

| 癒やし・かわいい系 | もふ田 / ぴよたん / こたつ番長 | やわらかくて呼びやすい |

| 仕事・役職いじり系 | のんびり課長 / 残業界の貴公子 | 大人っぽいユーモア。社会人にもウケやすい |

自分だけのハンドルネームを作るワーク

ハンドルネームは「センスのいい人だけが思いつくもの」ではありません。

むしろ、ゆっくり順番に考えていけば、誰でも“あなただけの名前”にたどりつけます。

ここでは、具体的なステップとチェック方法を紹介します。紙やメモアプリを開いて、一緒に進めるイメージで読んでください。

ステップ① 自分の特徴や好きなものを書き出す

まずは素材集めから始めます。いきなり名前をひねり出そうとすると止まってしまうので、先に「単語」をたくさん出しておきます。

書き出すと良いもの

- 好きな食べ物

例:からあげ、プリン、カフェラテ、焼きいも - 好きな動物・キャラっぽいもの

例:ねこ、カワウソ、ペンギン、アルパカ - 性格・癖

例:夜型、のんびり、心配性、すぐ寝落ち - よく言われるあなたの印象

例:「やさしいよね」「マイペースだよね」「ツッコミ役だよね」 - 日常の“あるある”

例:こたつから出ない/いつもWi-Fi探してる/コンビニ行きがち - ちょっと自慢したいこと

例:コーヒーを淹れるのが上手/方向感覚だけは神/犬とは仲良くなれる

この段階では、恥ずかしくても大丈夫です。むしろちょっと恥ずかしいものほど、味になります。

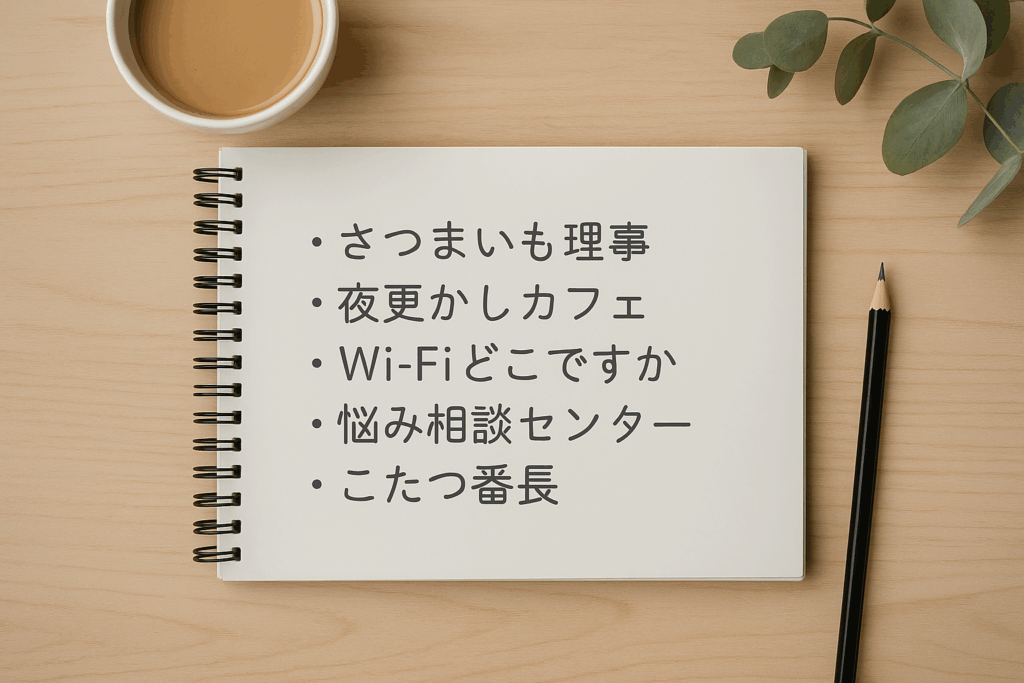

ワーク用メモ例

・食べ物:さつまいも、プリン、アイスコーヒー

・性格:夜ふかし、声が小さい、やさしいって言われる

・あるある:朝ぎりぎり、こたつから動かない

・ちょっと得意:人の相談を聞くのは好き

このベタな単語の集まりが、あとで一気に“名前っぽく”なっていきます。

ステップ② 組み合わせてみる

書き出した単語を、少しずつくっつけていきます。ポイントは「意味のギャップ」「肩書きっぽさ」「音の可愛さ」です。

よく使える組み合わせの型

型1:[好きなもの]+[肩書きっぽい言葉]

例:

・さつまいも理事

・プリン課長

・深夜コーヒー顧問

・こたつ番長

・寝落ち専務

“ふつうのもの”に“偉そうな肩書き”をつけると、一気におもしろく、親しみやすい名前になります。

型2:[自分の癖・状態]+[かわいいワード]

例:

・夜更かしカフェ

・声ちいさめペンギン

・こたつみかん部

・ギリギリ出社ネコ

自分の弱点・癖をやわらかいモチーフに乗せると、「親近感のある人っぽさ」が強く出ます。とても話しかけやすい印象になります。

型3:[日常のあるある]をそのまま名乗る

例:

・朝は聞かないで

・締切まだ?って聞かないで

・Wi-Fiどこですか

・本日も省エネ運転中

これはSNS向きです。タイムラインで流れてきたとき、目で読んだ瞬間に性格までわかるのが強いところです。

型4:[やさしい+ちょっと誇張した自分像]

例:

・悩み相談センター

・聞き役カフェ店員

・おだやか管理職

・布団からの使者

「こう見られたい」「これが自分の雰囲気」という路線を、ちょっとだけ盛る感じです。配信名・活動名にも向いています。

ステップ③ 周りに見せて意見をもらう

自分では「これ面白いかも」と思っても、他の人から見ると違う印象になることがあります。名前は“相手がどう受け取るか”で評価が変わるので、軽いフィードバックはとても役に立ちます。

チェックしてもらいたいポイント

- 呼びやすい?呼びにくい?

- 明らかに傷つく人がいそうな表現になっていない?

- あなたの雰囲気に合ってる?

「どう思う?」ではなく、「これ呼びやすい?」と聞くと、より具体的な答えが返ってきます。

友達に見せにくいときは

SNSのサブ垢やゲーム内ロビーなど、あまり深い関係じゃない人との場のほうが、正直な反応が返ってくることもあります。とくにゲームは、野良マッチ(初対面同士のチーム)での反応がわかりやすいです。

ステップ④ 実際に使って反応をチェック

候補の中から「これいいかも」というものを2~3個えらんで、しばらく使ってみます。数時間とか1日だけではなく、数回ログインするくらいは続けてみると、良いところと違和感が見えてきます。

観察してほしいこと

- 呼びかけられたとき、恥ずかしくない?

- 名乗ったときに「それいいね」と言われる?

- 自分の気分がちょっと上がる?

大切なのは「他人ウケ」だけではありません。

あなた自身がその名前を名乗ることで、少し楽しくなるかどうかも大事な判断材料です。

使ってみるとわかる“しっくりこない”例

- かっこよすぎて自分らしくない

例:本当はゆるいタイプなのに「漆黒の終末騎士」はちょっと疲れる - 逆にふざけすぎて人に見せにくい

例:仕事関係の人にも見られるアカウントで「二度寝の妖怪」だと困る など

「状況によって名前を使い分ける」という選択も、もちろんアリです。SNS用、ゲーム用、配信用で名前を変える人もたくさんいます。

ステップ⑤ 最終チェックシートで仕上げる

最後に、完成候補を次のチェックにかけると、長く愛せる名前かどうかが分かります。ここは読者向けに記事内でそのまま使える“確認リスト”として活用できます。

読みやすい?

- パッと見て読める?

- 難しい漢字や長い英語だけになっていない?

呼ばれやすい?

- ボイスチャットや生配信で、他の人が口にしやすい?

- あだ名にしやすい?

(例:「こたつ番長」→「こたつさん」

「深夜コーヒー顧問」→「コーヒーさん」)

雰囲気がズレていない?

- 名前から伝わるイメージと、あなたのキャラが離れすぎていない?

- 「怖そうに見えるけど本当は優しい人」にならない?

長く使えそう?

- 1週間後もまだ名乗りたい?

- 急に恥ずかしくならない?(ここ、すごく大事です)

このステップを通すことで、「その時ウケればいい名前」ではなく「自分の看板になる名前」を選べるようになります。

面白い名前を使うときの注意点

ハンドルネームは自由につけられる分、使い方を誤るとトラブルや誤解を生むこともあります。

ここでは「楽しいけれど安全」な名前を選ぶためのポイントを、状況別に分けて紹介します。

SNSで使うときの注意点

SNSは多くの人が見る場です。投稿内容との組み合わせによっては、思わぬ誤解を招くことがあります。

公開範囲を意識する

自分の投稿が誰に見られるかを確認しましょう。

特に「本名+面白い名前」の組み合わせは、検索で結びつく可能性があります。

笑いを狙った名前でも、身バレしないバランスを意識することが大切です。

攻撃的・揶揄的な表現を避ける

「〇〇を許さない」「バカ○○」など、特定の個人や団体を連想させる言葉は避けましょう。

一見ネタでも、トラブルや通報の対象になってしまうことがあります。

“自分を笑う方向”のユーモアなら安心して使えます。

知らない人からの反応に注意

ユーモアのセンスは人によって違います。

「面白いと思っていたのに、知らない人にネガティブに捉えられた」なんてことも。

一度でも不快なコメントがついたら、その名前をいったん見直す勇気も大切です。

ゲームで使うときの注意点

オンラインゲームでは、ハンドルネームが“キャラ名”や“チーム名”になるため、世界観とのバランスも重要です。

不適切ワードの自動検知に注意

多くのゲームでは、差別的・暴力的な単語が含まれていると自動的に登録が弾かれます。

また、英語圏のゲームでは日本語では問題なくても、他言語でNGになる場合もあります。

(例:「kill」「die」「sex」などの単語を含むと拒否されるケース)

チームメンバーに誤解を与えない

冗談でも“強そうな名前”を使いすぎると、実力や役割に期待されてしまうことがあります。

「寝落ち勇者」「命中率2%の弓使い」など、少しユルさを混ぜると安心です。

配信・実況に映る前提で考える

プレイ動画やライブ配信に名前が映ることもあります。

後から「ちょっと恥ずかしいかも」と感じたときに備えて、公開しても大丈夫なレベルの面白さを意識しましょう。

配信者・VTuber活動で使うときの注意点

配信名は“自分のブランド”になるもの。軽いネタでも、長く使ううちに「自分を表す名前」になります。

発音・文字のわかりやすさを最優先に

リスナーが読み上げやすい、書きやすい名前を選びましょう。

難読漢字や英単語を多用すると、覚えてもらいにくくなります。

(例:「漆黒の珈琲帝国」より「コーヒー番長」のほうが親しみやすい)

名前の雰囲気と配信内容を合わせる

名前が明るいのに中身が真面目すぎる、逆にダークな名前で雑談中心など、ギャップが大きいと覚えてもらいづらいです。

“名前を見てどんな人かわかる”くらいの一致感があると信頼されやすくなります。

ファンアートやタグに使われる前提でチェック

配信名はハッシュタグやファンアートにも使われます。

文字数が長すぎる、略称にしにくい、絵にしにくい名前は避けたほうが無難です。

未成年が使うときの注意点

未成年の方は、身バレや個人情報の漏えいに特に注意しましょう。

実名や学校名に関係する単語を入れない

「〇〇高の〜」「ゆい(苗字+名前)」など、身近な情報が特定されるものは危険です。

自分しか知らない言葉や、好きなキャラ・趣味をもとに考えるほうが安全です。

SNSでの“年齢ギャグ”に注意

「永遠の14歳」「三十路幼女」など、年齢ネタはトラブルのもとになる場合があります。

かわいくても、誤解を招かない表現を選びましょう。

保護者や友人に見せても大丈夫かを基準に

「親や先生に見せても笑ってくれる名前か?」を最後の判断基準にするのがおすすめです。

この一線を引いておくと、どんな場面でも安心して使えます。

社会人・ビジネスシーンでの注意点

副業・趣味・交流会など、大人が使うハンドルネームも増えています。社会人の場合は「ふざけて見えすぎないバランス」がポイントです。

ビジネス寄りアカウントではユーモア控えめに

本名や仕事用アカウントとリンクする場合、「完全にネタ名」は避けたほうが安全です。

たとえば「書類地獄の勇者」より「穏やか営業課」など、“軽いユーモア”に留めると好印象です。

セミナーやイベントで口頭紹介されても違和感がないか

たとえば「こんにちは、今日登壇する“寝坊マスター”さんです」と言われたとき、恥ずかしくないレベルが理想です。

“人前で紹介されても笑顔で返せる名前”を意識すると長く使えます。

文化や世代による笑いの違いも意識しよう

「面白い」の感覚は人によって大きく違います。

若者の間では“シュール”がウケても、年配層には伝わらないことも。

また、海外の人にとっては“奇妙”に感じる場合もあります。

例:日本語と英語のニュアンスの違い

- 「バナナおじさん」→日本語ではユーモラス、英語圏では少し怪しく聞こえる

- 「もふ田」→かわいいが、海外では発音が難しい

もし国際的な場や海外サーバーで使うなら、発音・意味・印象を一度確認しておくと安心です。

長く使うための「笑い×品」のバランス

最後に、面白い名前を“飽きずに愛せる”ものにするコツをまとめます。

長く使える名前の共通点

- 自分が名乗って気分が明るくなる

- 相手も自然に笑える

- ギリギリを狙わず、ちょっと上品

“笑い”よりも“親しみ”を重視すると、数年後に見返しても恥ずかしくありません。

まとめ

面白いハンドルネームを使うときは、「楽しさ」と「安心感」を両立させることが大切です。

ユーモアは人を笑顔にする素敵な要素ですが、場面によっては受け取り方が変わります。

少しだけ周囲の視点を意識することで、あなたの名前は長く愛される“あなただけのブランド”になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 面白い名前とふざけすぎの違いはありますか?

A. 「誰かを笑わせたい」と「誰かをからかいたい」は、似ているようでまったく違います。

前者は“自分をネタにしたユーモア”、後者は“相手を使った笑い”です。

「自分が笑われてもいい」と思える名前は、温かみがあり好印象です。

Q2. 名前を途中で変えても大丈夫?

A. SNSやゲームでは変更できますが、頻繁に変えると覚えてもらいにくくなります。

「ちょっと違うかも」と思ったら、数回に一度のペースで見直すくらいがちょうどいいです。

最初は“お試し期間”として使うのもおすすめです。

Q3. 英語やローマ字を使ってもいい?

A. 問題ありません。ただし、発音しづらいものや意味が伝わりにくい単語は避けましょう。

「sleepycat(ねむいねこ)」や「coffeehero(コーヒー好きの人)」のように、わかりやすい英単語を使うと親しみやすい印象になります。

Q4. 他の人と名前がかぶったらどうしたらいい?

A. 少しアレンジして「自分らしさ」を足せばOKです。

たとえば「ねこまる」が多い場合は、「ねこまる課」「ねこまる相談室」など、言葉を1つ足すだけでオリジナリティが出ます。

Q5. 名前を考えるのが苦手です。センスがないと無理ですか?

A. いいえ、センスよりも“観察力”が大切です。

自分の日常や癖、口ぐせ、好きな物をヒントにすれば、自然と「あなたらしい名前」が生まれます。

ユーモアは“作る”より“見つける”もの。焦らず、楽しみながら考えてみてください。

まとめ:笑いと個性を両立させるハンドルネームを

面白いハンドルネームは、あなたの魅力を伝える「言葉の名刺」です。

笑いを通して人とつながるきっかけになり、自分自身をやさしく表現する方法でもあります。

この記事で紹介したポイントをもう一度整理しましょう。

- 面白さは「親しみ」から生まれる

- ネタよりも“あなたらしさ”を大切にする

- 長く使える「笑い×品」のバランスを意識する

- 誰かを笑わせる前に「自分も好きになれる名前」を選ぶ

ユーモアには、相手の心をやわらかくする力があります。

その力を、自分らしい言葉で表現できたら、きっとあなたの名前は長く愛されるはずです。

次にやってみよう

・この記事のワークに沿って、自分の“名前の種”を書き出してみる

・候補を2〜3個つくって、実際に使って反応を見てみる

・気に入ったら、そのままあなたの“看板”に育てていきましょう