「さっきお米、何合入れたっけ……?」と、炊飯前にふと不安になった経験はありませんか?

忙しい朝や、話しかけられたタイミング、つい他の家事と同時進行していて、うっかり忘れてしまうことは誰にでもあるものです。

このようなとき、焦って炊飯してしまうと、ごはんがベチャベチャになったり、逆にカチカチになったりと、せっかくのお米が台無しに。

この記事では、そんな時でも失敗しないための「簡単で、すぐに使える対処法」をやさしくご紹介します。

今すぐ試せる!お米の合数を推測する方法

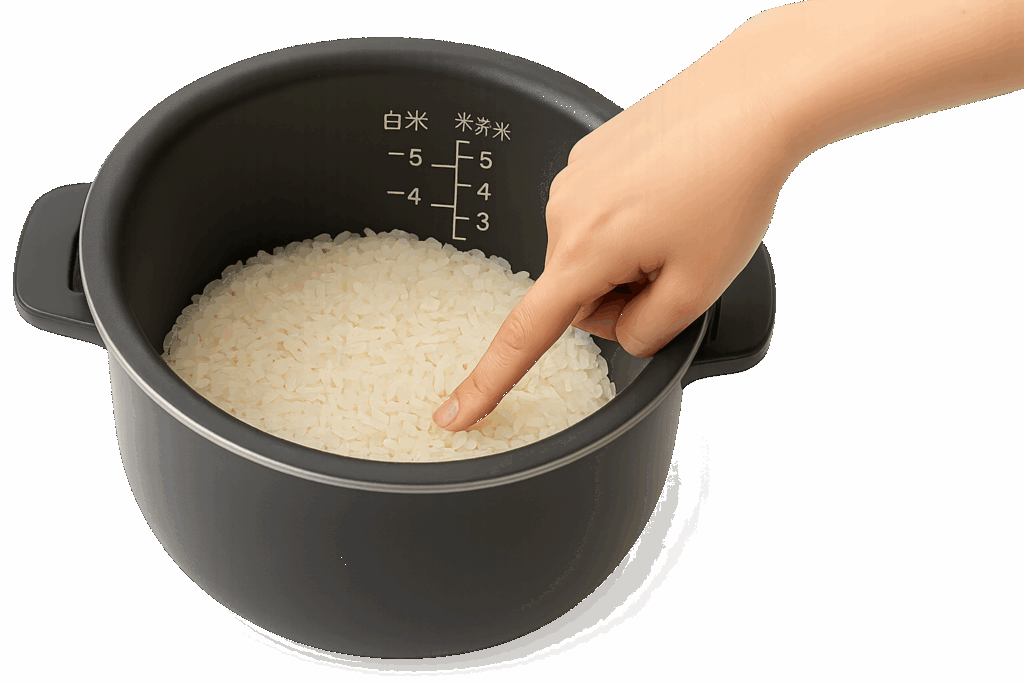

指を使って炊飯釜の中をチェック

炊飯釜の内側にあるお米の高さを、指を垂直に入れて確認する方法です。だいたい1合で約1cmと覚えておくと便利です。 お米が平らになるように軽く整えてから指を入れると、より正確に測れます。 指の第一関節くらいまでで1合という感覚を覚えておくと、目安になりますよ。 また、指の腹ではなく爪の横あたりを使うと、水平が取りやすくなります。

計量カップでざっくり量る

お米を一度炊飯釜から別のボウルなどに移して、計量カップで量り直す方法もあります。 時間と手間は少しかかりますが、誤差を少なくしたい場合にはおすすめです。 注意点として、乾燥状態で量ること、また使うカップが180ml(1合用)か200mlかを確認しましょう。 炊飯専用のカップがあると、さらに安心ですね。

茶碗や手のひらで見た目判断

1合はだいたいお茶碗2杯分、または手のひらに軽く山盛り2杯分くらいが目安です。 ご家庭にある茶碗を基準に、あらかじめ「この茶碗だと半分で○合分」と記憶しておくと便利です。 毎日の炊飯で自然と目が慣れてくるので、自分なりの感覚を持っておくと良いでしょう。

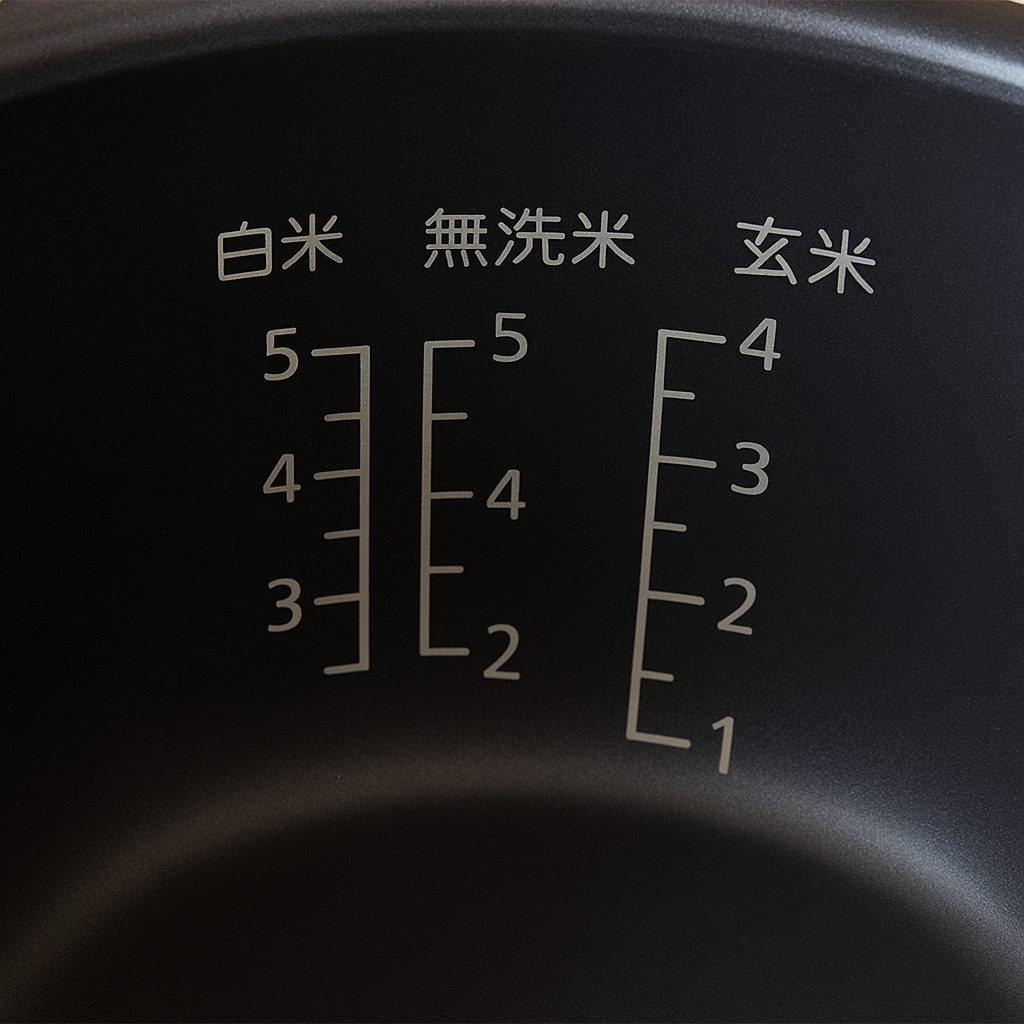

釜の目盛りは正確?

炊飯釜の内側には、白米・無洗米・玄米など用途別に目盛りが付いていることがあります。 お米と水を一緒に入れたときに最も正確に測れるように設計されていますが、水だけで見た場合は誤差が出やすいです。 すでに水を入れてしまった場合は、お米をそっとすくって量を見直すのも一つの方法です。 目盛りが見えにくくなっている場合は、明るい場所で見るか懐中電灯を使って確認してみてください。

柔らかすぎ・硬すぎになったら?

もし炊き上がってみて「柔らかすぎた」「硬すぎた」と感じたら、簡単なリカバリー方法があります。 水が多くて柔らかくなりすぎた場合は、炊飯器のふたを少し開けて5〜10分ほど蒸らすと余分な水分が飛びます。 一方で硬すぎた場合は、ごはんに少量の水(大さじ1〜2)を加えて、ラップをして電子レンジで1〜2分温めると改善します。 炊飯後の調整はできるだけ早めに行うのがポイントです。 また、炊き直しが難しい場合は、雑炊・炒飯・おにぎりなどへリメイクするのもおすすめです。

おすすめアイテムで炊飯ミスを防ぐ!

計量が簡単になるグッズ

- メモリ付きしゃもじ:すくうだけで量がわかるので、忙しい時に便利。炊きあがったごはんを混ぜる時にも使えて一石二鳥です。

- 一合計量スプーン:通常の計量カップが見当たらない時にも、さっと使えて正確な計量が可能です。透明タイプや色付きタイプもあり、好みに応じて選べます。

- スライド式ライスメジャー:メモリを合わせてすくうだけで、0.5合〜3合まで対応する便利アイテムも人気です。

プチプラで便利な炊飯道具

100円ショップのライスカップは、軽くて使いやすく、洗いやすい形状のものが揃っています。中には無洗米・白米対応でメモリが分かれているタイプも。 ニトリでは、炊飯器の内釜を傷つけにくいシリコン製のしゃもじや、ごはんの水分を逃しにくくする専用蓋なども販売されています。 最近では、吸水時間を短縮する「急速浸水ボウル」なども便利グッズとして注目されています。

炊飯器の便利機能

最新の炊飯器には、AI炊き分け機能が搭載されていて、お米の状態に合わせて自動で火加減や時間を調整してくれます。 また、自動水加減機能があるモデルは、計量ミスを防いでふっくら炊きあがるため、初心者にもおすすめです。 一部モデルには、スマホ連携でレシピ管理ができるものや、玄米・おかゆモードなども搭載されています。

農家さんの知恵

お米をよく使う農家さんの間では、実用的な工夫が多くあります。 たとえば、米びつの中にメモリ付きのカップを常備しておくことで、毎回同じ分量を簡単に計量できます。 また、「今日何合炊いたか」を記録するメモを冷蔵庫に貼ったり、マグネット式の小さなホワイトボードを使う方も。 さらに、計量後のカップを釜の中に入れたままにしておくことで、うっかり忘れた時に「これは1合だな」と思い出すヒントになることもあります。

忘れ防止の工夫&次回に活かすポイント

炊飯メモのすすめ

「○合入れた」と付箋に書いて炊飯器に貼るだけでも安心です。さらに、冷蔵庫やキッチンの壁にホワイトボードを設置して、毎回記録していくのもおすすめです。特に家族で炊飯を交代して行うご家庭では、誰がいつ何合炊いたかを共有できるので便利ですよ。記録を続けていくと、自分の炊飯パターンや消費ペースが見えてきて、買い物計画にも役立ちます。

スマホやキッチンタイマーで記録

スマホのメモアプリを活用して「炊飯ログ」をつけるのも良い方法です。「○月○日 2合」などシンプルに記録するだけで、炊飯頻度や合数の傾向がつかめます。 アレクサやGoogleアシスタントに「炊飯に2合使った」と話しかけて記録する方法も便利です。音声で簡単にメモできるので、手が濡れていたり急いでいるときにも対応しやすいですよ。 また、キッチンタイマーやアラームを「炊飯準備→水入れ→スイッチON」と3段階に設定して、炊飯作業のリズムを作るのも忘れ防止に役立ちます。

炊飯ルーティン化でうっかり防止

炊飯時の動作を「お米を量る→水を入れる→炊飯ボタンを押す」という一連の流れとして意識することで、うっかり忘れがグッと減ります。「朝は○合」「夜は家族分で○合」など、時間帯や曜日ごとの目安量を決めておくのもルーティン化に有効です。 また、調理中にお米をセットしたら、そのまま「炊飯まで完了させてから他の料理に移る」といったマイルールを決めておくのもよいですね。 習慣化することで、毎日の炊飯がスムーズになり、失敗も自然と減っていきます。

水の量を調整するためのポイント

合数ごとの基本の水加減

- 1合:180ml(お米)+水200〜220ml

- 2合:お米360ml+水400〜440ml(目盛り使用OK)

だいたい「お米の量×1.1〜1.2倍の水」が目安になります。

水を入れすぎたときの対処法

- 少しよそう(取り出す)

- 吸水前ならお米を足す

炊いた後に気づいた場合

柔らかすぎる場合は、炒飯や雑炊にリメイクがおすすめです。

炊飯器モードを活用

水が少なめでも、早炊きモードや柔らかモードを使えばふっくら仕上がることもあります。

お米の種類別|水加減と炊き方の注意点

無洗米の水加減

無洗米は通常のお米よりも少し多めの水が必要。+10〜15%を目安に。

玄米や分づき米

玄米はたっぷりの水と長めの吸水時間(6〜8時間)が必要です。

新米と古米の違い

新米は水分を多く含むため水は少なめに、古米は少し多めの水で炊くと美味しくなります。

間違って混ぜたとき

玄米と白米など異なる種類を混ぜた場合は、玄米に合わせた水分量で炊きましょう。

まとめ|焦らず、今日も美味しいごはんを!

お米の合数を忘れてしまっても、今回ご紹介したような簡単な方法で落ち着いて対処すれば大丈夫。

忘れた時の見分け方、水加減の調整法、お米の種類別の対応、保存方法、便利アイテムまで網羅してご紹介しました。

「またやっちゃった……」と落ち込まず、毎日のごはん作りを前向きに楽しんでくださいね。