お菓子や乾物を保存していると、「気づいたらしけっていた…」という経験はありませんか?

そんなときに役立つのが乾燥剤ですが、切らしてしまうこともありますよね。

実は、どこの家庭にもある“お米”が乾燥剤の代わりになるんです。

お米には湿気を吸い取る力があり、上手に使えば食品を長持ちさせることができます。

この記事では、お米を使った乾燥剤代用法の基本から、手作りアイデア・再利用法までをやさしく解説します。

エコで節約にもなる「お米乾燥剤」、ぜひ今日から試してみましょう。

乾燥剤の役割とお米の意外な力

乾燥剤が必要な理由とは?

食品を保存していると、袋や容器の中に入り込んだ湿気が

少しずつ食材に移ってしまいます。

この「湿気」は見えない敵で、

お菓子のサクサク感を失わせたり、

海苔や乾物をしんなりさせたりする大きな原因になります。

乾燥剤は、そんな余分な水分を吸い取って

「空気中の湿度バランス」を整える役割を持っています。

つまり、食品の品質を長く保つための“環境を整える存在”なのです。

また、湿気を抑えることは、

カビや細菌の繁殖を防ぐことにもつながります。

特に梅雨や夏場は湿度が高く、

放っておくとカビが発生しやすい季節。

乾燥剤をうまく使うことで、

食材を衛生的に保ち、無駄な廃棄も防げるのです。

お米の吸湿性と仕組みを理解しよう

お米の粒をよく見ると、ツヤの中に小さな凹凸があります。

この表面には目に見えないほどの“微細な隙間”があり、

空気中の水分を自然に吸収する性質があるんです。

実はこの性質こそが、

「お米を乾燥剤代わりに使える」理由なんです。

お米の主成分であるデンプンは、

空気中の水分をゆっくりと吸い取り、

内部に閉じ込める働きをします。

つまり、お米は“呼吸する天然素材”のような存在。

さらに、お米は化学薬品を使わない100%自然素材なので、

食品の近くに置いても安心して使えます。

子どもやペットがいる家庭でも取り入れやすいのが魅力ですね。

お米と乾燥剤の違いを知ろう

市販の乾燥剤(シリカゲルや石灰系)は即効性がありますが、

使いすぎると食品が乾燥しすぎてしまうこともあります。

一方でお米はゆるやかに湿気を吸うため、

乾燥しすぎず「ほどよい湿度」を保てるのが特徴です。

特にお菓子や海苔、乾物などの繊細な食品では、

お米のような穏やかな吸湿力がちょうどよく働きます。

また、湿気を吸ったあとでも

電子レンジで乾かせば再利用できる点もエコですね。

お米はどのくらい湿気を吸うの?

実験的に、小さじ1杯のお米を密閉容器に入れて

一晩置いてみると、容器内の水滴が減っているのがわかります。

これは、お米が空気中の水分をしっかり吸収した証拠。

もちろん、市販のシリカゲルほどの即効性はありませんが、

「軽い湿気対策」には十分効果があります。

特に少量のお菓子や調味料の保存にはぴったりです。

お米の意外な強み

- 食品にも安心して使える安全性

┗ 化学成分を含まないので、直接触れても心配なし。 - エコで経済的

┗ 家にあるお米を少し使うだけなので、追加コストゼロ。 - 再利用ができる

┗ 電子レンジで乾かせば繰り返し使用可能。 - 自然な吸湿スピードで食品を守る

┗ ゆるやかに湿度を調整して、風味や食感をキープ。

まとめ:お米は“やさしい乾燥剤”

お米は、化学製品にはない“やさしさ”を持った乾燥剤です。

吸湿力は穏やかですが、食品と一緒に使っても安心で、

身近なもので簡単に湿気対策ができるのが大きな魅力。

「乾燥剤がない!」というときに、

キッチンの米びつから少し取り出すだけで代用できる――

それがお米の意外な力なのです。

お米を使った乾燥剤代用法

乾燥剤代わりにお米を選ぶメリット

お米は毎日のように使う身近な食材。

わざわざ乾燥剤を買いに行かなくても、

家にあるお米で“自然の吸湿パック”が作れるのが魅力です。

また、化学成分を含まないため、

食品やお菓子と一緒に入れても安心。

特に小さな子どもがいる家庭では、

「安全性」と「手軽さ」の両立が嬉しいポイントです。

さらに、お米はコスパが抜群。

ほんのひとつまみでしっかり湿気を吸ってくれるので、

エコで節約にもつながります。

効果的な使い方(容器・量・期間の目安)

お米乾燥剤は「少しの工夫」でぐっと効果が変わります。

以下のポイントを押さえると、吸湿力を最大限に発揮できます。

■ 容器の選び方

できるだけ密閉性の高い容器を使いましょう。

湿気が入りやすい袋やフタのゆるい瓶では、

お米がすぐに水分を吸って飽和してしまいます。

おすすめは、

- ジップ付き保存袋

- 密閉瓶(ガラス・プラスチック)

- フタ付き缶やタッパー

いずれも容器の端に小袋を入れるだけでOKです。

■ 使う量の目安

- 小瓶(100mlほど):お米小さじ1〜2杯

- 中サイズ容器(500mlほど):お米大さじ1杯

- 大型容器(1L以上):お米大さじ2〜3杯

たくさん入れれば良いというわけではなく、

容器の空間に対して“1〜2割程度”の量が目安です。

入れすぎると湿気を吸ったお米が結露を招くこともあるので注意しましょう。

■ 使用期間と交換の目安

お米は湿気を吸うと少ししっとりしてきます。

そのまま放置するとカビの原因になるため、

2〜3週間を目安に交換しましょう。

湿度の高い梅雨や夏は1〜2週間、

乾燥している冬は1ヶ月程度でもOKです。

注意点と失敗しないコツ

お米乾燥剤でよくある失敗は「湿気を吸いすぎる」こと。

直接食品と触れてしまうと、お米が水分を含んで変質する場合もあります。

そのため、ティーバッグやガーゼ袋などに包んで使うのが基本です。

また、お米は自然素材のため、

即効性よりもじんわり効くタイプ。

「すぐに湿気を取りたい!」というときは、

お米を乾かしたあとに使うと吸湿力がアップします。

★乾燥力を高めるコツ

- フライパンで軽く炒ってから使う(焦がさないように注意)

- 電子レンジで30秒ほど加熱してから袋に詰める

- 小袋を複数に分けて、容器の四隅に配置する

これだけで、お米の吸湿効果が1.5〜2倍ほど高まります。

白米・玄米・無洗米の違いはある?

お米の種類によって吸湿の仕方に違いがあります。

それぞれの特徴を知っておくと、

シーンに合わせた使い分けができます。

| 種類 | 吸湿力 | 特徴 |

|---|---|---|

| 白米 | ◎ | 吸湿性が高く、万能。乾燥剤代用に最もおすすめ。 |

| 玄米 | ○ | ぬか層が湿気をやや防ぐが、自然派の人に人気。 |

| 無洗米 | △ | 表面が滑らかで吸湿力はやや弱め。短期保存向き。 |

特に白米は表面に小さな空洞が多く、

湿気をしっかり吸い込むため最も効果的です。

一方、玄米は吸湿スピードが穏やかで、

衣類や紙製品など食品以外の乾燥対策にも向いています。

どんなシーンで使える?

お米乾燥剤は食品だけでなく、

身の回りのいろいろな場所で活用できます。

- お菓子の袋やクッキー缶:湿気を防いでサクサク感キープ

- 塩や砂糖の容器:固まるのを防ぐ

- 紅茶やコーヒー豆の保存瓶:香りを長持ちさせる

- カメラ・アクセサリー・革小物:湿気から守る

とくに「お菓子+お米乾燥剤」は相性抜群です。

市販のお菓子に入っている乾燥剤がない場合でも、

お米を小袋に詰めて入れるだけでしけり防止になります。

小さじ一杯のお米でも効果あり!

意外かもしれませんが、

お米はたった小さじ1杯でも十分に湿気を吸収します。

たとえば開封したクッキー缶に小袋を1つ入れておくだけで、

翌日もしっとりせず、おいしさをキープできます。

ほんの少しのお米で効果を実感できるため、

「まずはお試し」で始めても無駄になりません。

まとめ:自然素材でもしっかり守る

お米を使った乾燥剤は、

「安心・安全・エコ・節約」がすべてそろった万能アイデアです。

見た目もナチュラルで清潔感があり、

どんなキッチンにもなじみます。

市販の乾燥剤より即効性はありませんが、

じんわり湿気を吸って長持ちさせるやさしい力があります。

自然の恵みをうまく取り入れて、

暮らしの中で上手に湿気対策をしていきましょう。

他の乾燥剤代用アイテムと比較

ティッシュやキッチンペーパーを使う方法

「今すぐ何とかしたい」というときに使えるのが、ティッシュやキッチンペーパーです。

ティッシュやキッチンペーパーは、表面がやわらかい繊維でできていて、まわりの水分や結露を少しだけ吸い取ってくれます。たとえば、スナック菓子の袋の中に、直接お菓子に触れないように折りたたんだキッチンペーパーを入れておくと、袋の内側にこもった水分をとってくれることがあります。

ただし、注意点もあります。

- 一度しっとりすると、もう吸えなくなる

- そのまま入れておくと、紙がやぶれたり、食品のほうにくっつくことがある

- 長期間の保存には向いていない(数時間〜1日程度の応急処置向け)

「今日中に食べきる予定のスナック」など、短いスパンなら使える、と考えてください。

ティッシュやキッチンペーパーは、長持ちさせるための“保存用”というよりは、「開封後の一時しけり防止」の小ワザ、というイメージです。

重曹・塩・爪楊枝などの身近な代用品

身の回りには、ほかにも湿気取りに役立つものがあります。それぞれの向き・不向きを整理しておきましょう。

重曹(じゅうそう)

重曹は、湿気を吸う力と、ニオイを吸い取る力の両方があります。特に、冷蔵庫・下駄箱・クローゼットなどの“こもった空気”の場所で強い味方です。

・小さじ1〜2杯を、通気性のある小袋(だしパックなど)に入れる

・こぼれないように軽く口をとめて置くだけ

食品に使えるレベルの重曹なら、冷蔵庫のニオイ取りと湿気取りを同時にこなしてくれます。ただし、粉がこぼれるとザラつくので、食品に直接触れないようにしてください。

→ 特におすすめの場所:冷蔵庫・食器棚・流し台下の収納

塩

塩は水分を吸いやすいことで知られています。袋を開けっぱなしにしておくと固まりますよね。つまり、それだけ湿気を引き寄せる力が強い、ということでもあります。

小袋などに入れて保存容器のすみに置いておくと、しっかり湿気を集めてくれます。ただし、塩は水分を吸いすぎると溶けて“ベタッ”となることがあり、食品に直接触れると味や風味に影響してしまいます。

→ 塩は「食品の近く」ではなく、「道具の保管」や「小物の保管」に向いています。例えばキッチンツールの引き出し・調理道具の収納など。

爪楊枝(つまようじ)

一見、爪楊枝は乾燥と関係なさそうですが、実は「調味料の固まり防止」に使える裏ワザとして有名です。

塩や砂糖が湿気で固まってしまうとき、容器の中に数本入れておくと、爪楊枝がほんの少し水分を分散させてくれるので、カチカチになりにくくなります。これは“完全に湿気を取る”というよりも、“ダマになりにくくするサポート役”というイメージです。

→ 爪楊枝は、砂糖・塩・ふりかけ・ふり塩ボトルなどに向いています

→ ただし、長期間入れっぱなしにはしないで、ときどき交換してください(清潔面のため)

お米と他アイテムの吸湿力を比較(イメージ)

ここで、身近なアイテムを「吸湿力」「持続時間」「食品と一緒に使いやすいか」という目線で並べてみます。

| アイテム | 吸湿力(目安) | 持続時間の目安 | 食品と一緒に入れやすい? |

|---|---|---|---|

| お米 | ○〜◎ | 2〜3週間程度 | 入れやすい |

| ティッシュ/キッチンペーパー | △ | 数時間〜1日 | 短期なら可 |

| 重曹 | ◎ | 1ヶ月前後 | 直接は避けたい(袋必須) |

| 塩 | ◎ | 吸いすぎると溶けるまで | あまり向かない |

| 市販のシリカゲル | ◎◎ | 2〜3ヶ月以上 | 基本的に問題なし |

この表から分かるポイントは、「お米はかなりバランスが良い」ということです。

・強すぎず、でもちゃんと効く

・食品のそばで安心して使える

・どの家にもある

つまり、お米は「家庭内で一番使いやすい乾燥剤候補」と言えます。

一方で、重曹や塩は吸湿力そのものは強いですが、食品と同じ容器に入れる場合には注意が必要です。あくまで「近くに置く」「棚に置く」「ニオイ取りとセットで使う」という目的で使い分けると安心です。

100均で買える乾燥剤グッズとのコスパ比較

最近は100円ショップでも、食品用・衣類用・下駄箱用など、いろいろな用途の乾燥剤が売られています。もちろん、これらも便利です。すぐに使えますし、パッケージもキレイで衛生的です。

ただ、デメリットもあります。

- 使い捨てタイプが多い

- 中身が見えないので、交換のタイミングが分かりにくい

- 種類ごとに買い分けると意外とコストがかさむ

お米の場合は、家にある分だけ少量ずつ使えるので「とにかく今すぐ、ゼロ円でどうにかしたい」という人にとても向いています。しかも、電子レンジなどで乾かせば、ある程度は再利用もできます。

いっぽうで、梅雨時期の押し入れやクローゼットなど、湿度がとても高い場所・広い空間には、お米だけだと追いつかないこともあります。そういう“広いスペース”向けは、市販の調湿剤(クローゼット用・押し入れ用)のほうが確実です。

どんな場面なら「お米」がベスト?

お米の乾燥剤代用が特におすすめなのは、次のようなシーンです。

- 開封済みのお菓子を少しでも長持ちさせたいとき

- 海苔やかつおぶし、乾燥わかめなど、湿気に弱い乾物を保存したいとき

- 砂糖や塩が固まるのを防ぎたいとき(お米を小袋に入れて、同じ容器のすみに置く)

- コーヒー豆や紅茶の香りを落としたくないとき

- 小さめの密閉容器や小瓶を使っているとき

つまり「小さな空間の湿気対策」「食品と一緒に置きたいとき」「お金をかけずにすぐ何とかしたいとき」は、お米がいちばん使いやすいんです。

まとめ:上手に“使い分け”するのが正解

・お米は「食品と一緒に安心して使いたい」人向け

・重曹は「ニオイも気になる場所」向け(冷蔵庫・靴箱など)

・塩は「道具やスペースの湿気とり」向け

・ティッシュやキッチンペーパーは「今日〜明日だけ守りたい一時保護」向け

・100均の乾燥剤は「広い場所」「しっかり湿気が多い場所」向け

このように、それぞれの得意分野があります。

「お米さえあれば何でもOK」というよりは、

シーン別にちょっとずつ使い分けると、暮らしのしけりトラブルがぐっと減ります。

お米を使った乾燥剤の作り方(DIY)

ティーバッグで簡単に作る方法

お米を使った乾燥剤は、びっくりするほど簡単に作れます。

家にあるものでできるので、思い立ったときにすぐ始められます。

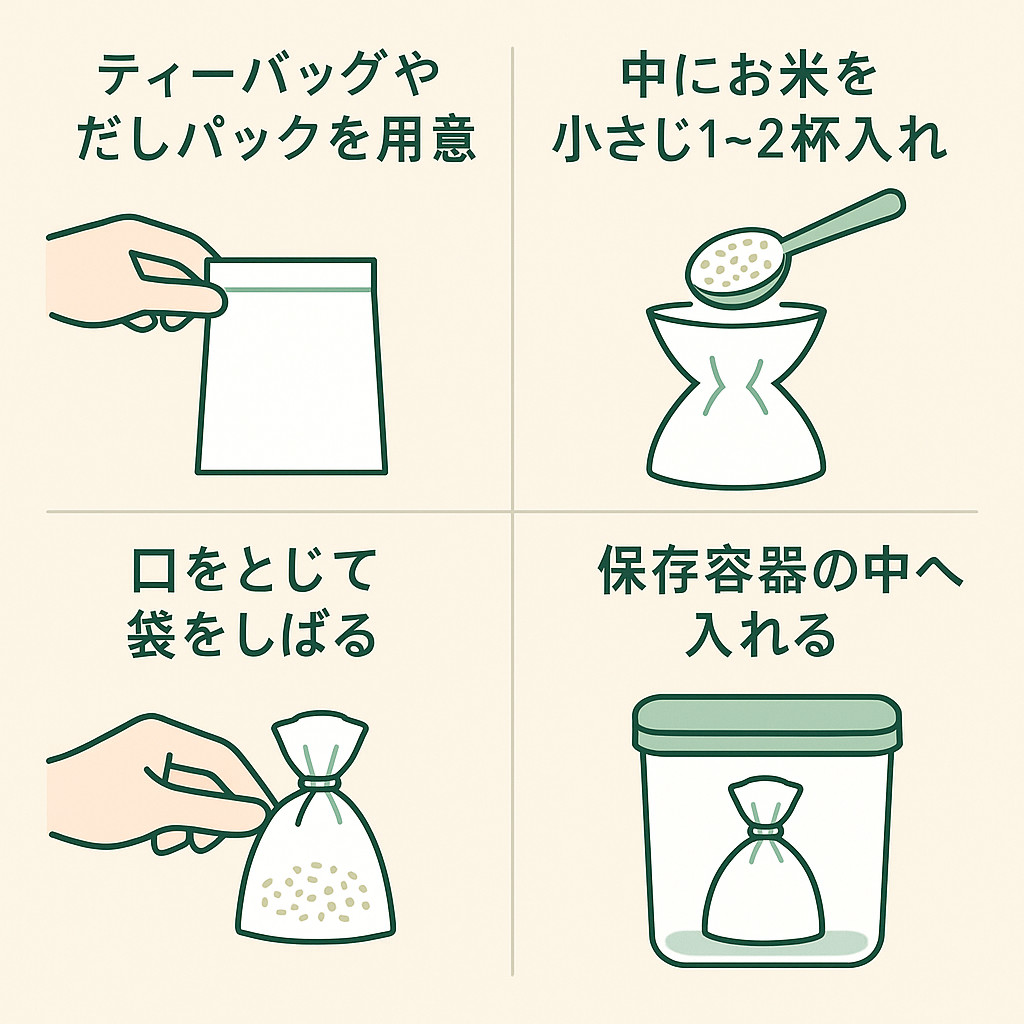

準備するもの

- ティーバッグまたはだしパック(使い捨てタイプでOK)

- 生のお米(炊く前のもの)

- 輪ゴムやひも

作り方の手順

- ティーバッグの中にお米を小さじ1〜2杯入れる

- 口を軽くねじって、輪ゴムやひもでとめる

- そのまま保存容器の中や、お菓子袋のすみに入れる

たったこれだけで、自然素材の乾燥剤が完成です。

作業時間はわずか1〜2分ほど。

お菓子・海苔・スパイスなどの小さな容器にぴったりです。

電子レンジを使ったリフレッシュ法

しばらく使って湿気を吸ったお米も、少しの工夫で再利用できます。

電子レンジを使えば、吸った水分を飛ばして乾燥力を復活させることができます。

手順

- ティーバッグを開けて、中のお米を耐熱皿に広げる

- 600Wの電子レンジで30〜60秒ほど加熱

- 冷ましてから新しいティーバッグに詰める

ほんのり温かいうちは水分がまだ残っているので、

必ずしっかり冷ましてから再利用してください。

焦げやすいので、最初は短めに加熱して様子を見るのがコツです。

エコ素材で作る再利用型乾燥バッグ

布を使えば、くり返し使えるナチュラルな乾燥剤が作れます。

見た目もかわいく、キッチンインテリアにもなじみます。

作り方

- 綿や麻など通気性のよい布を10cm角にカット

- お米を大さじ1〜2杯のせて、四隅をひもでしばる

- 必要に応じてリボンやタグをつけて完成

小袋のまま、瓶や缶の中に入れてもOK。

また、吊るして使うタイプにして靴箱やクローゼットに下げるのもおすすめです。

おしゃれな布やリボンを使えば、ナチュラル雑貨風のかわいい見た目になります。

見た目もかわいい!ギフト用乾燥バッグのアイデア

お米の乾燥剤は、ちょっとした手作りギフトにもぴったりです。

たとえば:

- リネンの小袋にお米を入れて、ラベンダーなどのドライハーブを少し加える

- 紙タグをつけて「Natural Rice Dehumidifier」と書く

- バスケットや紅茶ギフトに添えてプレゼント

香りと実用性の両方を楽しめる「ナチュラルエコギフト」として喜ばれます。

おしゃれな見た目なので、写真映えもしますよ。

使い方のちょっとしたアドバイス

- 湿気が多い日は、複数個を分けて配置するのがおすすめ

→ たとえば、瓶の両端に1個ずつ入れるとムラなく湿気を吸ってくれます。 - 中身がしっとりしてきたら交換のサイン

→ お米が柔らかくなったり色がくすんできたら新しいものに。 - 残ったお米は電子レンジで再生可能

→ 無駄なく繰り返し使えるので経済的です。

まとめ:お米乾燥剤は“簡単・安全・かわいい”

市販の乾燥剤のような強力さはないものの、

お米を使った乾燥剤は「自然でやさしい湿気対策」ができるのが魅力です。

- 食品と一緒に安心して使える

- 家にある材料で簡単に作れる

- 見た目もナチュラルで、環境にもやさしい

忙しい日常の中でも、暮らしを少し心地よくする工夫としてぴったりです。

今日から気軽に試してみてくださいね。

使い終わったお米の再利用と処理方法

再利用できる?できない?判断基準

まず一番大事なのは「衛生面」です。

お米は湿気を吸うと、見た目はほとんど変わらなくても、内部に水分をためこんでいます。その状態のまま長く置いておくと、ゆっくりと劣化が進み、場合によってはカビの原因になることもあります。

次のような状態のお米は、再利用はおすすめしません。

- 触るとしっとり・やややわらかい

- 少しでも変なニオイがする

- うっすら色がくすんでいる、黄色っぽい

- 袋の中にうっすら水気がある

こういった場合は、食品のそばにはもう使わず「処分する」判断でOKです。

逆に、「軽く湿っただけ」「短期間しか使っていない」「ニオイや変色がない」といった場合は、電子レンジなどで乾燥させれば、一度〜数回ていどなら再利用も可能です(後述します)。

目安としては、

- 食品保存に使ったお米:2〜3週間で交換

- 湿度の高い場所で使ったお米(冷蔵庫・梅雨時期など):1〜2週間で交換

これくらいで入れ替えると安心です。

「長くても1ヶ月以内に新しいものへ」くらいを目安にすると、清潔に使えます。

植物用・消臭用など再利用アイデア

「食品用にはもう使えないけれど、もったいないな…」と思ったら、別の用途にまわすことも考えられます。ここからは“二次利用アイデア”です。

観葉植物まわりで使う

軽く湿気を吸ったお米は、もう一度「湿度調整材」として使えます。たとえば、観葉植物を置いている棚や鉢カバーの中(植物の土に直接ふりかけるのではなく、袋に入れたまま)に入れておくと、周りのこもった湿気をゆるやかに吸ってくれます。

ポイント

- お米は袋やティーバッグに入れたまま使う

- 土には直接混ぜない(虫・カビの原因になるため)

- 観葉植物の「置き場所付近の空気」を整えるイメージ

「鉢そのものに水気がこもりやすい」「棚の中がむっとする」など、こもったスペースに向いています。

靴箱やクローゼットのニオイ対策に

使い終わったお米は、湿気といっしょにニオイもある程度吸ってくれるので、靴箱やロッカー、クローゼットにそっと置いておくのも一つの方法です。

この場合も、ティーバッグや小袋に入れたまま配置すればOK。見た目も清潔に保てます。

ただし、靴や衣類などの汗由来の湿気を吸ったお米は、もう食品の近くに戻さないでください。衛生面を考えると、一方向(食品用→靴箱用)はOKですが、逆戻り(二次利用後→食品用)はNGです。

衛生的に処理するポイント

「もう使えない」と判断したときのお米は、基本的には家庭ごみとして処分して大丈夫です。

おすすめの捨て方:

- ティーバッグやだしパックごと小さな袋(新聞紙やチラシなど)に包む

- 口を軽くしばる

- 燃えるゴミとして捨てる

このひと手間で、袋の中の湿気やニオイが外に出にくくなります。

やってほしくないのは、湿ったお米をそのまま排水口やトイレに流すことです。詰まりの原因になるので絶対に避けてください。

また、長期間置いたお米は、見た目がきれいでも雑菌が増えている可能性があります。

「もったいないから炊いて食べよう」はやめましょう。

乾燥剤として使ったお米は、あくまで“食品ではなく道具”と考えたほうが安全です。

NG行為:再利用時にやってはいけないこと

ここは読者にとってとても大事なので、はっきりお伝えします。

- 湿ったまま放置する

→ カビや雑菌が増えやすく、保存している食品側にも悪影響が出ます。 - カビっぽいニオイがするのに電子レンジで再生しようとする

→ カビ臭は完全には取れません。その場合は迷わず処分してください。 - 一度「靴箱」「クローゼット」などで使ったお米を、また食品用に戻す

→ 匂いや菌を食品保存容器に持ち込むことになります。戻しはNG。 - 乾燥しすぎたお米を長い時間レンジで加熱する

→ 過熱しすぎると、お米が焦げたり、まれに発火リスクになることもあります。短時間ずつ様子を見ながら温めるのが安心です。 - 使い古しのお米を布袋のままギフトに使う

→ ギフトにする場合は必ず新しいお米を使用し、衛生面に配慮したものにしましょう。

「再利用」と「処分」の考え方まとめ

わかりやすく整理すると、次のような流れになります。

- まだキレイ:電子レンジで軽く乾かしてもう一度(食品まわりOK)

- 少し湿ってる/においが気になる:靴箱・クローゼットなど湿気&ニオイ対策用に(二次利用)

- しっとり・変色・カビっぽい:小袋ごと包んで燃えるゴミへ(処分)

この3ステップを記事に入れておくと、読者は「捨てどき」に迷いません。

結果として、安心してこの方法を試しやすくなります。

ひとことアドバイス

お米の乾燥剤を使うときに、取り替え日を小さなメモに書いておくと管理がとてもラクになります。

マスキングテープなどに日付を書いて容器に貼っておくだけで、「もう2週間たったんだ、そろそろ交換しよう」と判断しやすくなります。

これは食品の安全性や清潔感にもつながるので、暮らし系ブログの読者には特に喜ばれるポイントです。

食品別|乾燥剤の活用例

お菓子・海苔・乾物などに使うときのコツ

■ スナック・クッキー類

開封後のスナック菓子やクッキーは、空気中の湿気を吸いやすく、翌日には「しんなり…」となりがちです。

お米乾燥剤を小袋に入れてお菓子袋のすみに入れておくと、余分な水分を吸ってサクサク感をキープできます。

ポイント:

- お菓子に直接触れないように入れる

- ジップ付き袋に移し替えてから使うと効果アップ

- 2〜3日以内に交換するのがおすすめ

■ 海苔やふりかけ

海苔やふりかけは、湿気で風味がすぐに落ちてしまう代表格。

密閉容器に移し替える際に、お米を小さじ1杯入れたティーバッグを1つ入れておくと、パリッとした食感が長続きします。

■ 乾物(わかめ・しいたけ・切り干し大根など)

乾物は湿気を吸うと戻りやすくなり、保存期間が短くなります。

お米の乾燥剤を入れることで、「ふやけ防止+カビ防止」の両方に役立ちます。

ただし、湿気が多い季節は早めにチェックし、1〜2週間ごとに取り替えましょう。

冷蔵庫・調味料棚での活用例

冷蔵庫の中は温度変化による結露が起こりやすく、「実は湿気がたまりやすい場所」。

お米乾燥剤は、そうした“ちょっとした水気ゾーン”に置くと効果を発揮します。

■ 調味料棚・スパイスラック

塩・砂糖・粉類は、湿気で固まりやすいアイテム。

容器のすみに小袋を入れておくと、サラサラをキープできます。

- お米は直接入れず、小袋やティーバッグに入れて使う

- 2〜3週間で交換する

- 目立たない場所に置くと見た目もスッキリ

■ 冷蔵庫のドアポケットや野菜室

ペットボトルの開け閉めや、出し入れ時の温度差で水分が発生しやすい場所。

小さな袋を1〜2個入れておくと、結露防止にもなります。

※食品の香りが移らないよう、袋はしっかり口を閉じておきましょう。

湿気が多い梅雨時期の保存対策

梅雨や夏場は、家全体の湿度が上がるため、乾燥剤の交換ペースも早めが安心です。

■ お米乾燥剤の交換サイクル目安

| 使用場所 | 交換ペース | ポイント |

|---|---|---|

| お菓子袋・クッキー缶 | 1週間以内 | 開封時の湿気が多いので早めに交換 |

| 海苔・ふりかけ容器 | 2〜3週間 | パリッと感を保ちたいなら定期チェック |

| 乾物・調味料棚 | 2週間 | 容器を開け閉めするたび湿気が入る |

| 冷蔵庫・野菜室 | 2〜3週間 | 温度差による結露対策に最適 |

| 靴箱・クローゼット(二次利用) | 約1ヶ月 | 食品用→二次利用の順で使うと衛生的 |

湿気の多い季節は、「交換を1週早めに」が基本ルールです。

「湿気を吸ってくれた」ということは、それだけ効果を発揮した証拠でもあります。

お米乾燥剤の“組み合わせ技”

シーンによっては、ほかの自然素材と組み合わせることで効果を高めることもできます。

- 重曹+お米:冷蔵庫・下駄箱など「湿気+ニオイ」対策に最適

- 竹炭+お米:湿気の多い収納棚でのダブル除湿

- 乾燥ハーブ+お米:クローゼットの香りづけにもなる

ナチュラル素材同士なので、安心して組み合わせられます。

暮らしのシーンに合わせてアレンジすれば、見た目も香りも楽しめます。

まとめ:食品別に“置くだけ簡単”が続けやすい

お米の乾燥剤は、

「どこにでも使える万能タイプ」でありながら、

とくに小さな密閉空間で真価を発揮します。

- 食品:湿気から守り、風味をキープ

- 冷蔵庫:結露対策で清潔さアップ

- 調味料棚:固まり防止で使いやすさ長持ち

毎日の保存容器に1袋プラスするだけで、

暮らしがぐっと快適になります。

「難しい手入れ不要・見た目もナチュラル」だから、初心者でも続けやすいのが魅力です。

安全&環境にやさしい乾燥剤選び

お米以外で安全な天然素材乾燥剤

乾燥剤というと、シリカゲルのような化学的なものを思い浮かべる方も多いですが、

実は自然素材の中にも、湿気を吸ってくれる優れたアイテムがたくさんあります。

ここでは代表的な“天然系乾燥材”を紹介します。

| 素材 | 特徴 | 向いている場所 |

|---|---|---|

| お米 | 食品に使える安全素材。ゆるやかに湿気を吸う。 | 食品・お菓子・調味料など |

| 竹炭(ちくたん) | 吸湿+脱臭効果に優れ、繰り返し使える。 | 靴箱・クローゼット・トイレ |

| 珪藻土(けいそうど) | 湿気を吸ってもベタつかず、速乾性が高い。 | キッチン・洗面所・お風呂まわり |

| 重曹 | 吸湿+消臭。冷蔵庫や流し下に最適。 | 冷蔵庫・棚・キッチン下収納 |

| 新聞紙・ティッシュ | 一時的な湿気吸収に便利。 | 応急処置・一時保存用 |

この中でも、お米は「食品と一緒に使える」という点で特別です。

竹炭や重曹は食品には不向きですが、「家全体の湿気ケア」にはとても役立ちます。

つまり、用途別に“組み合わせて使う”のが理想的なんです。

プラスチックごみを減らすエコな選び方

市販の乾燥剤は、便利で手軽な反面、ほとんどが使い捨てタイプです。

乾燥剤の袋やパッケージにはプラスチック素材が多く使われており、

定期的に交換するたびにゴミが増えてしまうというデメリットもあります。

お米乾燥剤なら――

- 家にある素材でゼロから作れる

- 紙袋・布袋など“燃やせる素材”で包める

- 電子レンジや天日干しで再利用できる

つまり、環境にやさしい循環型の乾燥剤として使えます。

「使い終わったら捨てる」ではなく、「乾かしてもう一度使う」という発想が、

これからの時代にぴったりのエコスタイルです。

市販乾燥剤のおすすめ商品ランキング

「お米乾燥剤を中心にしつつ、市販品とうまく組み合わせたい」という方に向けて、

安全性と使いやすさの両立ができる乾燥剤をいくつか紹介します。

1. シリカゲル(食品用タイプ)

最も一般的な乾燥剤で、湿気を素早く吸収。

食品向けに作られたタイプを選べば安心して使えます。

ただし、再利用する場合は電子レンジ加熱ではなく自然乾燥が基本です。

2. 珪藻土ブロック

自然素材の中でも人気の高いエコ乾燥剤。

おしゃれなデザインが多く、キッチンやパントリーにもなじみます。

吸湿力が強く、数回の天日干しで長く使えます。

3. お米由来の乾燥剤(市販品)

最近は、「お米の吸湿性」に注目した商品も登場しています。

たとえば、お米を再利用した天然素材の乾燥剤や、

「お米+竹炭」などのミックス素材も増えています。

安全・エコ・見た目のすべてを重視したい方にぴったりです。

シリカゲル vs お米の吸湿力を比較

| 比較項目 | シリカゲル | お米 |

|---|---|---|

| 吸湿スピード | 速い(数時間で効果) | ゆるやか(1日〜数日) |

| 持続期間 | 約2〜3ヶ月 | 約2〜3週間 |

| 再利用 | 乾燥機・天日干しで可能 | 電子レンジで簡単に再利用可 |

| 食品との相性 | 食品用なら安全 | すべての食品に安心 |

| 環境負担 | プラスチック袋が多い | 天然素材・ごみが少ない |

強力さだけで見るとシリカゲルが上ですが、

安全性・エコ・手軽さのバランスではお米に軍配が上がります。

特にお菓子や乾物などの“家庭内の小スペース”には、お米が最適です。

お米乾燥剤のエコ活用アドバイス

- 使う袋を再利用する

ティーバッグ・だしパックは、一度使っても破れていなければ再使用できます。

中身だけ入れ替えれば、ゴミを減らせます。 - 小袋をまとめて天日干しする

晴れた日にはまとめて乾かすだけでOK。自然エネルギーで再生できます。 - 使えなくなったら家庭菜園や靴箱へ

吸湿済みのお米は、靴箱・下駄箱・収納棚で“第二の人生”を。

自然素材だから、安心して使い切れます。

まとめ:自然に寄り添う乾燥剤を選ぼう

乾燥剤は“ただの消耗品”ではなく、

暮らしを清潔に保ち、食品を守る「見えないサポーター」です。

- 安全で、食品にも安心して使える

- ゴミが出にくく、再利用できる

- 見た目もナチュラルで生活に調和する

そんな視点で選べば、「お米乾燥剤」は最もバランスの良い選択になります。

エコでやさしい乾燥剤を使うことは、

小さなことでも地球と自分の暮らしの両方を大切にする第一歩です。

よくある質問(FAQ)

Q1. お米を入れるとカビが生えることはありますか?

A. はい、湿気を吸いすぎた状態で長く放置すると、カビが生えることがあります。

特に梅雨や夏場は湿度が高いため、2〜3週間を目安に交換するのがおすすめです。

また、お米を直接容器に入れずに、ティーバッグやガーゼ袋などに包むことで、

通気性を保ちながらカビを防ぐことができます。

Q2. お米はどのくらいの期間使えますか?

A. 使用環境によりますが、一般的には2〜3週間程度が目安です。

湿気が多い場所では早めに、冬など乾燥している時期は少し長めでもOK。

しっとり感が出たり、お米の色がくすんできたら交換時期です。

Q3. 一度使ったお米は再利用できますか?

A. 条件付きで可能です。

見た目がきれいで、ニオイもなく、ベタつきがなければ電子レンジで乾かして再利用できます。

600Wで30〜60秒ほど加熱し、完全に冷ましてから新しい袋に詰め直しましょう。

ただし、カビ臭や変色がある場合は再利用せず、燃えるゴミとして処分してください。

Q4. 電子レンジで再生するときに気をつけることは?

A. 加熱しすぎると焦げることがあるため、短時間ずつ様子を見ながら温めてください。

1分以上連続で加熱するのは避け、まず30秒→10秒ずつ追加がおすすめです。

また、温めた直後はまだ水分が残っていることがあるため、

完全に冷めてから袋に入れるのがポイントです。

Q5. お米以外で安心して使える代用品はありますか?

A. はい、自然素材の中では「竹炭」「重曹」「珪藻土」などもおすすめです。

ただし、食品と一緒に使う場合はお米が最も安全。

他の素材は、靴箱やクローゼットなど“食品以外の空間”に使うのが向いています。

Q6. 乾燥剤代用としてお米を使うとき、どんな容器が最適ですか?

A. 湿気が入りにくい密閉容器を使うのがベストです。

ガラス瓶、ジップロック、フタ付き缶などがおすすめ。

容器の端にお米の小袋を置くようにして、食品とは直接触れないようにしてください。

Q7. お米乾燥剤を入れたまま冷蔵庫に入れても大丈夫?

A. はい、大丈夫です。

ただし、冷蔵庫内は温度変化で結露しやすいため、

お米が水気を吸いやすくなります。

2週間に一度を目安に交換することで、清潔に使えます。

Q8. カビ防止のためにお米を炒めて使ってもいいですか?

A. とても良いアイデアです!

軽くフライパンで乾煎りすると、余分な水分が抜けて吸湿力が高まります。

ただし、焦げないように弱火で30秒〜1分程度が目安。

完全に冷ましてから袋に詰めましょう。

Q9. お米乾燥剤はどんな場所に不向きですか?

A. 湿度が極端に高い場所(浴室・洗面所・押し入れの奥など)には不向きです。

お米は自然素材なので、水滴が直接つく環境ではカビやすくなります。

そうした場所では、珪藻土や市販の除湿剤を併用すると安心です。

Q10. 使い終わったお米はどう捨てればいいですか?

A. お米を袋ごと新聞紙などに包み、燃えるゴミとして処分してください。

排水口やトイレに流すと詰まりの原因になるためNGです。

湿気を多く含んでいるため、できれば袋を二重にしてから捨てると衛生的です。

Q11. 市販の乾燥剤と併用してもいい?

A. はい、問題ありません。

ただし、同じ容器内で使う場合は、

「お米」と「シリカゲル」が直接触れないようにしておくのがポイントです。

お米は穏やかに湿気を吸うタイプなので、

“補助的な乾燥剤”として併用するのが理想的です。

Q12. ペットのいる家でも使える?

A. はい。お米は天然素材なので、ペットがいても安心して使えます。

ただし、誤って食べてしまわないように、袋に入れて高い場所で使用しましょう。

Q13. 香りづけしたい場合はどうすればいい?

A. お米といっしょにドライハーブ(ラベンダー・ローズマリーなど)を少量入れると、

やさしい香りが広がります。

ただし、食品保存用には香りが移るので避け、

クローゼットや靴箱など「生活空間用」に使うのがおすすめです。

お米乾燥剤は“安心・安全・続けやすい”

- 食品にも使える自然素材

- 作り方が簡単で、コストもほぼゼロ

- 交換・再利用も手軽でエコ

「安全性・やさしさ・使いやすさ」のバランスが取れているのが、お米乾燥剤の魅力です。

小さな工夫ですが、これを取り入れるだけで、

暮らしが少し心地よく、清潔に保てます。

まとめ:お米を使った乾燥剤で“エコ&節約”生活を

家にあるもので湿気対策ができる!

お米を使った乾燥剤は、特別な道具も費用もいらない、身近な知恵です。

いつものお米をひとさじティーバッグに入れるだけで、

お菓子・乾物・調味料などの湿気を防ぎ、食品の風味を長く守ることができます。

「乾燥剤を買いに行かなくても、家にあるもので代用できる」――

それだけで、暮らしが少しラクに、そしてやさしく感じられます。

お米を使った乾燥剤代用のポイント総復習

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 作り方 | ティーバッグにお米を小さじ1〜2杯入れるだけ |

| 使用場所 | お菓子袋・調味料棚・乾物保存・冷蔵庫など |

| 交換目安 | 2〜3週間ごと(湿気が多い時期は早めに) |

| 再利用 | 電子レンジで乾かせば再使用OK |

| 処分方法 | 新聞紙などに包んで燃えるゴミへ |

シンプルで続けやすいので、

忙しい方でも無理なく取り入れられます。

今日から試せる簡単エコアイデア

お米乾燥剤の魅力は、「思い立ったらすぐできる」こと。

たとえば、こんなふうに暮らしに取り入れてみてください。

- 開封したクッキー缶にお米の小袋を1つ

- 固まりやすい塩・砂糖の容器にティーバッグをプラス

- 冷蔵庫のドアポケットに1個置いて結露対策

- 靴箱に移して再利用してもOK

どれも1分以内でできる、暮らしの小さな工夫です。

毎日の「もったいない」を減らしながら、

自然とエコで節約上手な生活に近づけます。

自然素材で“安心・安全・心地よく”

お米は、私たちの食卓だけでなく、

日々の暮らしを支えてくれる「やさしい天然素材」。

化学成分を使わず、地球にも家族にもやさしい――

そんな乾燥剤を自分の手で作ることは、

暮らしを大切にする小さな“思いやり”でもあります。

環境をいたわりながら、

心地よく清潔に保てる「お米の乾燥剤」。

ぜひ今日から、あなたのキッチンにも取り入れてみてください。

最後にひとこと

お米乾燥剤は、続けるほど“暮らし上手”になれる知恵です。

使い方を覚えておくと、季節の変わり目や梅雨の湿気対策にも役立ちます。

“身近なものを工夫して使う”という小さな習慣が、

心にも、家計にも、そして環境にもやさしい毎日をつくります。